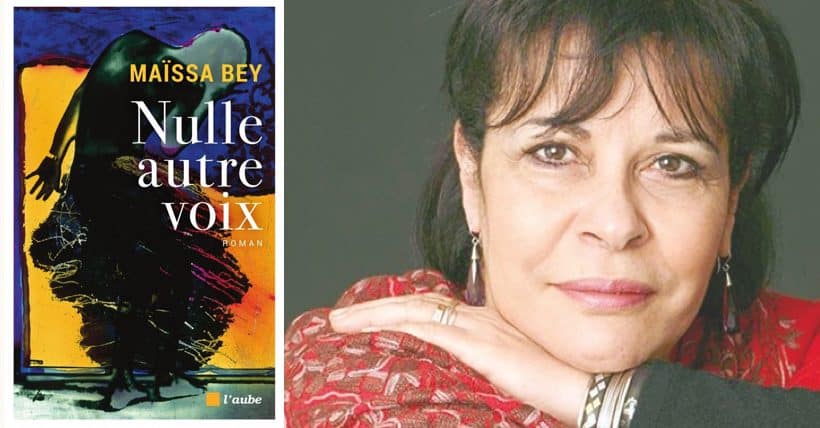

Écrivaine algérienne reconnue et primée, Maïssa Bey a publié une dizaine de romans, mais également des pièces de théâtre, des nouvelles, des poèmes ainsi que des essais. Nulle autre voix est son dernier roman et est paru en 2018 dans la collection « Regards croisés » des éditions de l’Aube. Cette collection a pour vocation de raconter le monde et d’ouvrir des espaces de réflexion sur les questions sociétales. Le texte de Maïssa Bey est sans conteste le lieu de nombreux questionnements auxquels l’autrice ne répondra volontairement pas, laissant le lecteur, la lectrice dans un flou perturbant mais finalement extrêmement riche.

Nulle autre voix s’ouvre sur une citation de Marguerite Duras dans laquelle l’autrice parle de l’écriture comme d’un outil de résilience : « Il me semble que c’est lorsque ce sera dans un livre que cela ne fera plus souffrir[1]. » Le texte que l’on s’apprête à lire serait donc une sorte de témoignage, de confession.

« J’ai tué un homme.

J’ai tué un homme qui. »

La voix qui s’exprime dans ce roman ne sera jamais nommée. Elle prend la plume pour nous raconter son histoire. Et en même temps, pas vraiment. En tout cas pas toute l’histoire. Et dans ce qu’elle choisit de raconter, tout n’est pas véridique. Elle prend la plume pour sortir d’un silence dans lequel elle s’était murée, comme pour remplacer les murs de la prison dans laquelle elle a vécu quinze ans. Car oui, cela au moins, est vrai : elle est allée en prison car elle a tué un homme. Cet homme, c’était son mari. Elle a tué un homme qui. Le « qui » de cette phrase va hanter les 240 pages de ce roman, va se dévoiler par bribes parfois, mais sera surtout une évidence qui n’a finalement pas besoin d’être posée noir sur blanc pour être vraie.

Si elle a finalement rompu le silence, c’est parce qu’un an après sa sortie de prison, une écrivaine est venue frapper à sa porte, lui disant qu’elle voulait écrire un roman sur la « criminalité féminine ». Sans trop savoir pourquoi, elle l’a laissée entrer. Et alors qu’elle se dévoilait un peu à cette écrivaine, le besoin d’écrire a surgi. Le roman de Maïssa Bey est le journal de cette femme criminelle, entrecoupé de lettres qu’elle rédige pour l’écrivaine afin de lui dévoiler certaines choses qu’elle ne parvient pas à dire à voix haute.

L’écriture va être l’occasion pour la narratrice de briser un certain nombre de tabous qui pèsent sur les femmes, et notamment sur les femmes algériennes, mais aussi de mettre en avant l’hypocrisie d’une société patriarcale et réactionnaire qui refuse de s’intéresser à ce qui se passe en huis clos, derrière la porte d’une maison ou d’un appartement. Ce qui ne se voit pas n’existe pas, et n’est donc pas répréhensible. En mettant un terme à ce qui se passait dans son propre huis clos familial, elle va mettre l’invisible sous les projecteurs de l’opinion publique et de la justice. Et paradoxalement, c’est finalement après avoir tué son mari, en prison, qu’elle va respirer à nouveau et trouver sa liberté. Son acte a été synonyme d’apaisement et de détachement total. Le verdict au tribunal ne l’a pas fait trembler, ou pleurer, ou désespérer. Elle avait commis un crime, elle devait en assumer les conséquences : « Quinze ans derrière les barreaux. Cet enfermement-là, au moins, était justifié. » Et parmi les conséquences : sa liberté, non pas retrouvée, mais trouvée.

Si la narratrice dénonce à demi-mots les conditions de détention des prisonnières, elle dévoile également une forme de sororité dans la violence de l’enfermement. Au contact de toutes ces femmes, elle va découvrir une nouvelle façon de vivre ses émotions et de nouer des relations avec les autres.

« J’ai dû apprendre à vivre dans une communauté de femmes telles que je n’en avais jamais connu ni croisé dans ma vie antérieure. Celles que ma mère appelait les “audacieuses” ou les “effrontées” parce qu’elles piétinaient allègrement et sans vergogne lois et codes sociaux. Écouter leurs confidences, apprendre à les connaître et parfois même à les aimer lorsqu’à bout de souffle elles n’arrivaient plus à affûter leurs armes, reste pour moi une expérience inoubliable. »

La fin de la détention en revanche sera synonyme d’exclusion. La réinsertion pour cette femme est inexistante : elle a cédé à la haine, à la colère, à la violence ; elle a franchi une frontière impardonnable pour une femme.

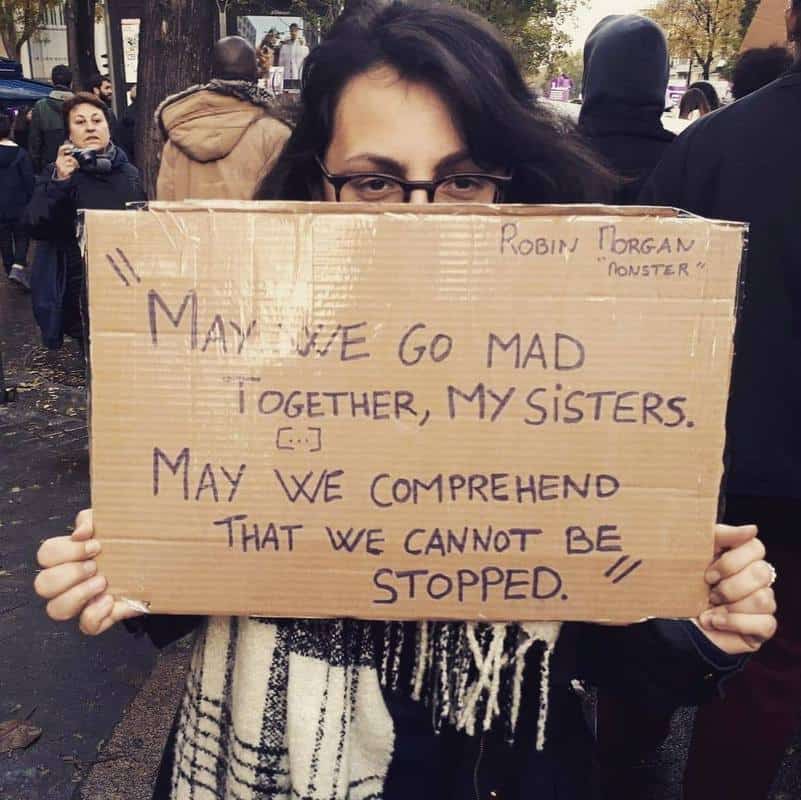

« Criminalité féminine. Il paraît que ces deux mots ont du mal à se côtoyer, à tenir debout ensemble. Il y a comme une discordance. Les femmes ne tuent pas. Elles donnent la vie. C’est même leur principale fonction : génitrices. Toute tentative de sortir de ce schéma fait d’elles des monstres. Des monstres de cruauté et d’insensibilité. Des femmes hors normes.«

Pourtant, le retour dans son appartement après quinze ans sera exaltant : « J’étais seule. Pour la première fois de toute mon existence, j’allais vivre seule. Merveilleusement. Définitivement seule. » Et elle va alors choisir de s’enfermer dans cette nouvelle solitude : « La solitude est mon lot mais surtout un bien chèrement acquis dont je ne me lasse pas. » Du moins, jusqu’à ce jour où l’écrivaine vient frapper à sa porte.

La relation qui va se nouer entre la narratrice et l’écrivaine est complexe. Les deux femmes sont à la fois méfiantes l’une envers l’autre, mais également fascinées l’une par l’autre. La narratrice accepte de se dévoiler, par bribes, quitte parfois à choquer son interlocutrice, mais elle refuse de susciter la pitié ou d’être considérée comme une victime. Pour la narratrice, c’est toutefois un véritable déclic : « […] grâce à elle, je suis sortie de mon hibernation. Mon sang s’est remis à circuler. La lumière se fait plus vive, j’en perçois les pulsations dans mon corps. Les cordes avec lesquelles je me suis garrottée se détachent, tombent à mes pieds, et les jours s’ouvrent à l’attente. Je ne suis plus celle que j’avais décidé d’être après ma sortie de prison : celle qui n’attend ni n’espère rien. »

Cette histoire, c’est donc celle d’une femme qui va trouver une forme de libération dans les mots, qu’ils soient dits, ou écrits. Maïssa Bey nous offre un roman qui décloisonne les notions d’enfermement et de liberté, et qui dénonce la prison que peut représenter le simple fait de naître femme dans un monde qui refuse de nous apprendre à réagir aux agressions de la vie.

« Combien y a-t-il de cas semblables au mien dans les prisons du pays ? […] Ici les arrivages de femmes se succèdent à une allure nettement plus rapide ces derniers temps. Toutes sont des cas. Il faudrait également prendre en compte celles qui, considérées comme libres, vont dans les rues et à qui personne ne permet d’oublier qu’elles aussi sont des cas : du jeune garçon qui leur met la main aux fesses, comme ça, pour s’amuser, aux vieillards qui dardent sur elles des yeux lubriques tout en se léchant les lèvres, en passant par le jeune dragueur qui leur murmure des obscénités à l’oreille et n’hésite pas à les insulter voire à les frapper si elles s’avisent de les remettre en place.«

[1] Citation tirée de Emily L., Marguerite Duras.

Viscéralement littéraire, éditrice de formation, libraire de profession, Manon passe une grande partie de son temps entourée de livres. Mona Chollet a changé sa vie, même si elle ne le sait pas. À ses côtés, Virginie Despentes, Simone de Beauvoir, Manon Garcia et tant d’autres forment le bouclier qui l’aide, pas à pas, à faire reculer le patriarcat.