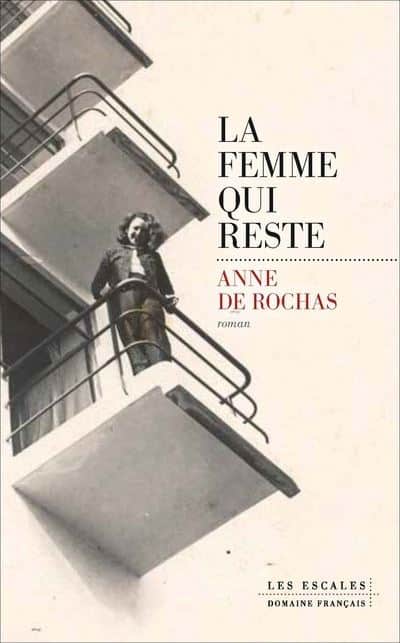

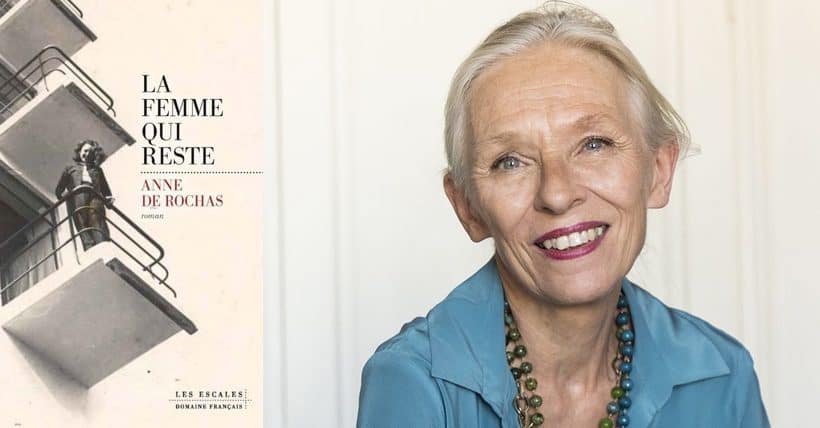

Accoudée au balcon du Bauhaus, Otti Berger, sourire aux lèvres et cigarette à la main, fixe la photographe Gertrud Arndt. Tout de cercles vêtue – une des trois formes essentielles de l’École –, elle aurait pu incarner ce Bauhaus avant-gardiste, moderne, révolutionnaire. Mais non. Comme Clara Ottenbrug, artiste fictive dont La femme qui reste retrace le parcours, elle fait partie de celles que l’on regroupe et nomme, déjà à l’époque, Bauhausmädels, « les filles du Bauhaus ». L’expression traduit un paternalisme infantilisant : la plupart d’entre elles sont aujourd’hui quasiment oubliées, contrairement aux « pères fondateurs » Gropius, Klee, Kandinsky, Meyer…

Malgré un programme, à la création du Bauhaus en 1919, prônant qu’ « est admise toute personne irréprochable sans différence d’âge et de sexe », la réalité est plus crue et tout autant méconnue que ces femmes : le Bauhaus n’entend pas rompre avec la domination masculine héritée du XIXe siècle. Anne de Rochas révèle l’envers du décor, loin des fantasmes d’une liberté et d’une reconnaissance artistiques émancipées.

Des fêtes totales à la diaspora bauhausienne

En écho à cette image d’Otti, le roman s’ouvre sur Clara et ses souvenirs, « accoudée au bastingage » du navire qui la ramène en Allemagne, en 1961. En quittant New York, son esprit vogue de nouveau vers le « le ciel de boules argentées » qui éclairait les Fêtes métalliques du Bauhaus, auxquelles elle a participé dans les années 30.

C’est en effet par une invitation à la Fête de la Nouvelle Objectivité en 1925 – réunissant l’école des Arts décoratifs de Burg Giebichenstein et le Bauhaus de Weimar, telle la bataille des Anciens contre les Modernes – que Clara fait ses premiers pas, encore en retrait, dans le monde du Bauhaus. À plusieurs reprises, Anne de Rochas nous imprègne de la « ferveur » de ces célébrations fantaisistes et futuristes où déguisements, masques, maquillage, musiques, danses, théâtre, peintures, gestes aux apparences chaotiques se mêlent aux gabarits géométriques des projets artisanaux et artistiques en cours de construction.

La Clara d’âge mûr, accrochée à l’Europe contre vents et marées, ne souhaite-t-elle retenir de sa vie bauhausienne que la fausse innocence de ces cérémonies ? Dans ce microcosme collectif, elle pouvait s’exprimer individuellement dans son rapport à l’espace, à la scène, à la matière, aux couleurs, aux mots, à son propre corps. Une sorte de parenthèse enchantée entre la fin de la Première Guerre mondiale et l’éclatement de la Seconde. À travers le destin de Clara, Anne de Rochas dessine ainsi celui du Bauhaus (1919-1933), en partie brisé par le nazisme. Elle perce une lucarne dans ses ateliers, dans son quotidien estudiantin et pédagogique, ponctué de crises académiques – égocentriques ? –, de rêves sociaux (l’industrialisation au profit des milieux populaires, notamment) jusqu’à l’exil de la plupart de ses camarades pour échapper aux vicissitudes de l’Histoire.

Clara, l’émancipée du Bauhaus ?

Pourquoi pas Clara ? Certes, « elle n’a pas eu besoin de quitter l’Allemagne à la fin des années trente, elle n’est pas juive, elle n’était pas communiste. » De prime abord, sa vie semble marquée par les échecs. Déboirs amoureux : Theo et Holger, ses deux hommes du Bauhaus, ont choisi de quitter le pays avec une autre femme. À la veille de l’arrivée au pouvoir d’Hitler, Holger, revenu de Russie avant de repartir de plus belle, impose à Clara sa « famille », Ekaterina et son fils Oskar, pour qu’elle les protège à Berlin, ville qu’elle n’abandonne pas coûte que coûte. Le Reich tombé, elle trouve notamment refuge dans les bras d’un sergent américain qui finit, lui aussi, par repartir dans son pays. Déconfitures professionnelles : tisserande, alors qu’elle souhaitait devenir architecte, puis chanteuse, danseuse, actrice.

Clara intègre aussi le groupe des trümmerfrau, ces « femmes des ruines » qui participent au redressement de Berlin en travaillant sur les chantiers pour ramasser les pierres écroulées, contre quelques bons alimentaires. Tout cela semble beaucoup moins glorieux que ce que les idéaux du Bauhaus lui promettaient.

Malgré tout, Clara, à sa manière, a participé à l’effort de guerre ; en laissant de côté ses ambitions personnelles, elle a lutté contre l’ennemi qui hantait la ville. Elle a refusé une certaine fatalité, a continué à œuvrer dans sa ville, quitte à accepter des petits boulots et à supporter les bombardements. Seule. Cette résistance est sans doute le point crucial de son émancipation, faisant fi des recommandations des uns et des autres pour rejoindre l’Amérique. C’est bien cette forme d’impertinence, d’indépendance, qui lui a permis d’assister à la construction et à la destruction du mur de Berlin, de faire partie de l’Histoire, voire d’être l’Histoire. Et ce à la différence d’autres femmes artistes du Bauhaus, non seulement peu souvent reconnues commes telles, mais parties à l’autre bout du monde sans pour autant avoir pu faire carrière.

Oui à l’homme nouveau, non à la femme nouvelle

Le roman d’Anne de Rochas a le mérite de révéler l’ombre noire du tableau du Bauhaus – qui naît d’ailleurs la même année où les Allemandes ont pu pour la première fois exercer leur droit de vote – à savoir : l’égalité femmes/hommes et la misogynie.

En janvier 1926, les premiers échanges entre la jeune Clara et Walter Gropius, le créateur, donnent le ton et la couleur conservatistes :

« ― Les formations qu’offre Burg Giebichenstein [une école d’artisanat concurrente] sont excellentes, particulièrement dans la poterie et le tissage, avait continué Gropius.…

― Je ne cherche pas une occupation.

― Ah oui ? Et que cherchez-vous, mademoiselle ? »

(p. 33)

Est-ce une provocation du « maître » ? un appel à la rébellion et à l’anticonformisme pour jauger sa future recrue ? Par cette entrée en matière peu engageante, l’autrice interprète plusieurs propos et écrits connus de Gropius.

« Les ateliers de reliure et de poterie acceptent aussi les étudiantes mais, par principe nous sommes contre la formation de femmes architectes. »

(Lettre à Annie Weil, 1921)

Pas étonnant que Clara s’entende dire : « Les cerveaux féminins ne pensent pas en termes de volumes. Les femmes sont faites pour les projets en deux dimensions. Pour la couleur, oui, elles sont sensibles, leurs yeux perçoivent les nuances, mais l’architecture, non pas l’architecture… C’est comme ça… » (p. 144). Or, l’architecture est la discipline angulaire du Bauhaus, celle qui oriente et conditionne les autres arts défendus.

Passé le premier semestre de découverte, les apprenant.e.s sont soumis.e.s à un examen qui sanctionne l’intégration définitive au sein de l’École. Aussi Clara, selon les remarques – « C’est votre lot, les filles, le tissage ! » – et conseils acerbes de certain.e.s camarades, et à son corps défendant, prépare-t-elle un projet textile pour satisfaire la phallocratie ambiante et maximiser ainsi ses chances. C’est aussi en cela que Clara et Otti – tisserande également – sont « des femmes qui restent », dans la tradition. À noter tout de même, qu’initialement, les activités rentables du Bauhaus sont celles du tissage… Pourtant, la plupart des femmes n’ont jamais apposé leur signature aux œuvres et produits vendus car, leur répliquait-on, cela pouvait nuire à la réputation de l’École.

Hors du tissage, les femmes ne sont pas inexistantes dans le Bauhaus, mais elles sont l’exception. Marianne Brandt, par exemple, est la seule femme à en avoir dirigé l’atelier métal.

La femme qui reste contribue à démystifier le Bauhaus, dont le rapport envers les femmes artistes a contribué à renforcer certains clichés sans fondement. Anne de Rochas rend bien compte des atmosphères et des ambiances, celles de l’École et de ses différentes temporalités, celles de Berlin menacée puis en ruines. On apprécie de suivre cet inextricable triangle amoureux, et ce jusqu’aux dernières lignes du roman, ainsi que le destin assez singulier de Clara.

Cependant, je dois bien faire un aveu : j’ai eu quelques difficultés à en achever la lecture. En cause, de mon point de vue : un manque de simplicité dans l’écriture. Le style, souvent trop ampoulé, nuit à la sincérité des personnages et à la fluidité du roman. Un ton qui n’a rien de bauhausien, mais aussi des formules convenues voire un brin mièvres (« Theo. Holger. Lequel des deux prénoms rend sa peau si douce »). Peut-être est-ce cela qui fait tant sourire Otti !

À travers les parcours de femmes de la petite et de la grande histoire, Lolita réhabilite aussi bien les combats oubliés d’illustres Amazones que l’héroïsme quotidien de Gervaise inconnues. Une façon de mieux comprendre les racines du mal et prendre les maux actuels à la racine. Elle est la créatrice du blog Les miscellanées de l’immobilier.