Elle n’a jamais baissé les bras. Elle semble infatigable. Un roc. Et pourtant elle a traversé des époques agitées, pleine d’espoir mais aussi d’incertitudes, où il fallait se révolter pour obtenir enfin une place dans un monde qui voyait d’un mauvais œil celles et ceux prêts à faire bouger les lignes. Son chemin a donc été semé d’embûches, les bâtons dans les roues, elle sait ce que c’est.

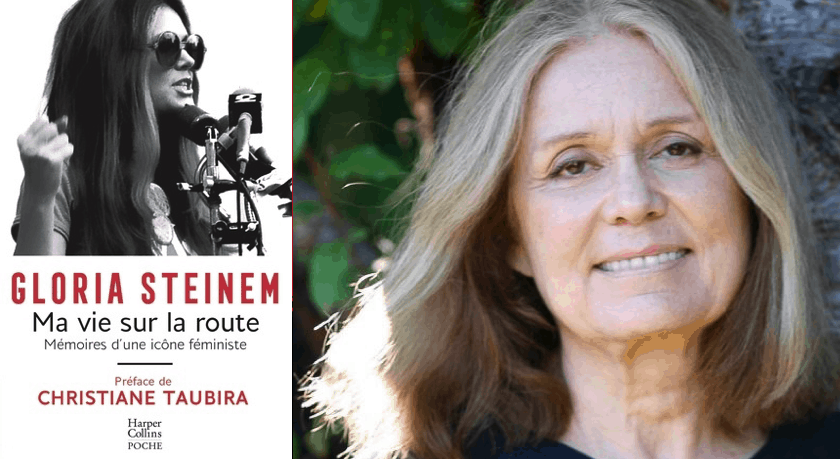

Aux États-Unis, Gloria Steinem est incontournable. Née en 1934, elle est l’une des personnalités les plus emblématiques du mouvement de libération des femmes. Une icône féministe comme on dit. En France, elle n’a pas vraiment cette aura, enfin on peut dire tout simplement qu’elle n’est pas aussi connue. La sortie de ses Mémoires dans nos contrées en 2019 fut donc l’occasion de la mettre sous le feu de nos projecteurs. Les interviews se sont succédé. Son calme est surprenant. Elle répond toujours posément, ne hausse pas la voix, elle semble apaisée. Elle mène ses combats avec les mots qu’elle transforme en arguments imparables. Décidément, ses forces sont inépuisables.

Ma vie sur la route n’est pas une simple autobiographie. C’est une invitation à la révolte et à l’action. Une ode à l’écoute et à la prise de parole. Gloria Steinem a parcouru les États-Unis pour diffuser ses convictions avec force et acharnement. Elle a la bougeotte, une vraie nomade prête à tout pour faire entendre la voix des femmes dans un premier temps puis très rapidement s’ouvrir aux combats des minorités pour finalement enfoncer de nouvelles portes avec les luttes intersectionnelles.

Ce besoin de ne jamais poser définitivement ses valises lui vient de son père. « La route, je suis tombée dedans quand j’étais petite. » Elle retrace avec douceur les premières années de sa longue vie avec de jolies pointes de mélancolie. Elle « ne croit pas que [son] père aurait pu mener une autre vie ». Quant à elle, elle admet qu’enfant elle rêvait d’un foyer, d’une vie à l’identique des gens « normaux », quelque chose de très conventionnel. Devenue adulte, elle s’attend donc à suivre une voie totalement différente de celle de son père. Elle était persuadée « que [son] enfance singulière ferait [d’elle] une adulte avec un emploi et une maison, qui partirait en vacances une fois par an ». Elle précise qu’elle « [confondait] devenir adulte et se ranger ».

La révélation a lieu en Inde. Elle y découvre que « la route pouvait se partager » et elle y apprend « une leçon qui [lui] serait utile tout au long de [sa] vie de community organizer itinérante ». Elle en fait une maxime puissante.

« Si on veut être écouté, il faut écouter.

Si on espère que les autres vont changer leur façon de vivre, il faut savoir comment ils vivent.

Si on veut être vu, il faut regarder les gens dans les yeux ».

Il n’y a pas de secret pour elle, pour bousculer les choses, pour mettre la machine du changement en mouvement, il faut prendre le temps d’écouter celles et ceux avec qui vous préféreriez ne pas échanger en temps normal. On pourrait penser que cette méthode est vouée à l’échec le plus total. Gloria Steinem prouve le contraire.

À son retour aux États-Unis, elle devient journaliste. Au départ elle écrit des articles sur la mode, sur des célébrités. Rien de très excitant pour elle. Ce sont les années 60, difficile de se faire une place dans un monde où les hommes règnent. Elle prend le temps de conter quels sont ses premiers reportages, ses rencontres parfois décevantes, pour exemple cette anecdote avec Gay Talese (un des pères du nouveau journalisme) soufflant à l’écrivain Saul Bellow alors que Gloria Steinem est entre les deux, à l’étroit dans un taxi : « Vous êtes au courant que, chaque année, il y a une jolie fille qui débarque à New York et prétend savoir écrire ? Eh bien, cette année, la jolie fille, c’est Gloria », mais aussi heureusement souvent réjouissantes comme le jour où elle se retrouve à Washington au mois d’août 1963 lors de la marche organisée par Martin Luther King et où elle rencontre au milieu de la foule sous une chaleur étouffante, une dame, Mme Greene, qui n’a pas sa langue dans sa poche. Elle lui fait remarquer l’absence des femmes noires à la tribune alors qu’elles ont fortement contribué à la réussite de cette marche et fait cette remarque à Gloria Steinem : « Vous, les femmes blanches, si vous n’êtes pas capables de défendre vos propres droits, comment pouvez-vous défendre ceux de quelqu’un d’autre ? ». Des moments importants qui explique-t-elle ont été des déclics, des prises de conscience.

Ma vie sur la route ne respecte pas une chronologie très stricte et c’est tant mieux. Nous voguons librement dans les souvenirs de l’autrice. On se laisse porter par les flots tantôt doux et apaisants, tantôt tumultueux et grondants de son parcours. De ses premiers pas donc dans le journalisme puis de sauts dans le temps pour aller directement en 1977 avec la conférence nationale des femmes à Houston, nous faisons des retours dans le passé, dans son enfance, nous lisons avec étonnement ses discussions souvent savoureuses avec les chauffeurs de taxi car Gloria Steinem parle de chemins parcourus, de kilomètres effectués et de routes sillonnées mais elle n’a pas de voiture, n’a pas de permis et si on vient l’ennuyer en lui demandant pourquoi, elle répond simplement : « Parce que l’aventure commence à l’instant où je sors de chez moi. »

Ses interventions sur les campus universitaires sont sûrement la part la plus importante de sa vie en tant qu’organisatrice itinérante. Elle y consacre tout un chapitre dans ses Mémoires. Elle y décrit son amour pour les campus où elle aime tout : « les salles de lecture », « les tenues excentriques des étudiants », « les fêtes impromptues qui démarrent dans les endroits les plus inattendus ». Elle aime voir lors des conférences et débats qu’elle y fait les différents participants que parfois tout oppose se mettre à dialoguer entre eux. Ce sont des victoires, des pas en avant. On en revient toujours à l’écoute des autres. Elle permet à des personnes, qui habituellement n’oseraient pas prendre la parole, de s’exprimer. Des discussions souvent fructueuses, rarement stériles.

Elle n’est pas seule dans ses pérégrinations. Ses forces, elle les tient également de toutes celles qui l’ont accompagnée dans ses conférences, dans ses interventions, dans la création d’associations comme le National Women’s Caucus en 1971 (avec Bella Abzug, Betty Friedan, Shirley Chisholm…). Ce sont de grandes amitiés qui se sont nouées et Gloria Steinem se fait une joie de partager avec nous les moments passés auprès de ces combattantes qui lui ont tant appris, qui ont été des soutiens indispensables pour réussir, pour faire porter sa voix : le poing levé avec Dorothy Pitman-Hughes, « une oratrice intrépide, une mère de famille noire à l’origine des premières crèches non sexistes et multiraciales à New York », les débats publics accompagnée de Florynce Kennedy, avocate, militante des droits civiques, féministe, et sa découverte de la culture amérindienne, des combats à mener sur ce terrain grâce à Wilma Mankiller, devenue première femme cheffe des Cherokees mais aussi une amie très proche de Gloria Steinem.

Ma vie sur la route est une aventure passionnante. On en ressort essoufflé·e mais requinqué·e. En racontant sa vie, Gloria Steinem ne laisse pas simplement une trace importante dans l’histoire des luttes pour les droits des femmes et des minorités, elle crée un remède à l’inaction et un bon moyen de garder espoir. On peut se sentir épuisé par le militantisme, on peut avoir envie de baisser les bras, de tout abandonner à cause de ces impressions tenaces de donner des coups d’épée dans l’eau, de ne pas être entendue. Gloria Steinem nous tend la main et on se sent de nouveau prête à prendre tous les risques, à partir sur tous les fronts, à continuer le combat et à se convaincre que nous ne sommes pas seules. « Il y a tellement à faire, à dire et à découvrir au-dehors. »