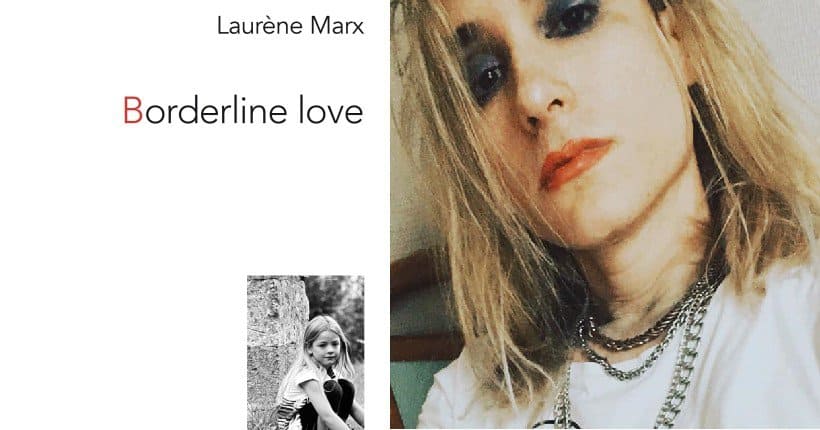

Laurène Marx est ce qu’on pourrait appeler, par facilité, une écorchée. Partie de l’école à 16 ans, nous apprend sa biographie en fin de livre, pour écrire, elle ne lâchera plus jamais le stylo. A une époque où le débat sur la place du militantisme dans l’art se crispe de plus en plus, l’autrice développe une certitude : l’écriture se doit d’être politique. Sinon, autant faire du tricot. Et encore, même en tricot on pourrait discuter de la portée politique du yarn bombing, cette pratique qui permet de se réapproprier la ville en recouvrant le mobilier urbain ; mais ce sera pour une autre fois.

« S’il ne restait plus qu’une seule pensée à penser, je penserais à toi. »

Ce dont on veut parler ici, c’est bien de Laurène Marx et de son monologue-uppercut, « Borderline love ». C’est l’histoire d’une fille qui se fait larguer et qui, dans une ultime tentative pour faire revenir l’être aimé, décide de tout déballer. Tout, ça veut dire le père alcoolique, la mère qui s’efface, les violences intrafamiliales, les rendez-vous chez le pédopsychiatre, les viols, la honte et la honte d’avoir honte, dans un seppuku de l’âme qui rappelle ce qu’écrivait Hervé Guibert dans « Fou de Vincent » : « Comment j’aime Vincent ? Prêt à m’ouvrir la poitrine pour déposer mon cœur à ses pieds. »

C’est pas toujours propre, ni toujours glorieux. Mais on s’en fout quand de toute façon il ne reste plus rien à perdre. C’est sale, ça crie, on prend des airs bravaches avant de se faire rattraper par l’enfant qu’on est resté tout au fond, c’est violent, et alors ? C’est aussi ça, la vie. Ça n’excuse pas, mais on essaye de s’expliquer. Parce que oui, si aujourd’hui le personnage de « Borderline love » aime trop fort, ou peut-être pas comme il faudrait, de travers, même, pour bien comprendre d’où ça vient il faut tout reprendre depuis le début. Depuis la honte. Et la honte d’avoir honte. Ça n’empêche pas de pouvoir se marrer au passage, déjà parce que foutu pour foutu, autant y aller en rigolant, mais aussi parce que c’est la grande force de l’écriture de Laurène Marx. Laurène Marx, c’est le désespoir de Sarah Kane raconté avec l’humour imparable des gens au bout du rouleau, cette sorte de secret que seules les personnes brisées arrivent à manipuler. Peut-être que le pédopsychiatre appellerait ça la pulsion de vie. Et peut-être aussi qu’on s’en fout. Ce dont on est sûr·es, en revanche, c’est que Laurène Marx est une très grande autrice dont on espère lire et voir encore plein de pièces de théâtre.

« C’est mignon mais « toujours » c’est le jeudi souvent, le mardi parfois. « Toujours » c’est de 17 heures à 19 heures.

Les hommes ont modifié « toujours » à leur image… ils ont rendu « toujours » passager parce qu’ils sont persuadés que leur mission c’est de faire tourner le monde.

Si le moindre homme s’arrête pour aimer, juste une seule seconde ou pour pisser ou pour… j’sais pas… on va s’enfoncer tout droit dans l’univers et bye-bye le Soleil et sans Soleil pourquoi les plages et pourquoi la mer ?

Sans les hommes il ne nous restera plus que la Normandie et Saint-Brieuc… »

Audrey se découvre féministe après un atelier d’écriture de Chloé Delaume. Depuis, elle avale autant de livres écrits par des femmes que possible. Son objectif de vie : avoir plus d’autrices que d’auteurs dans sa bibliothèque.