Femmes puissantes, exceptionnelles, inspirantes, exemplaires, célèbres, rebelles, on n’a plus assez de mots pour se sortir des qualificatifs qui hurlent les noms de personnalités qu’on voudrait sortir du gouffre silencieux où s’entassent la grande geste du féminisme. Cette obsession de nommer pour contrer l’indifférence, l’oubli, l’invisibilisation occupe toutes les mains qui écrivent, qui fouillent les archives, qui exhument les mémoires ensevelies. Nous sortons plus fermes collectivement de savoir qu’Ada Lovelace a bel et bien codé le premier programme informatique en 1842, qu’Agnès Varda fut la pionnière de la Nouvelle Vague, ou que Mary Shelley imposa à 21 ans les règles du genre fantastique au monde littéraire avec son inégalable Frankenstein, mais que reste-t-il aux autres, à l’armée anonyme de femmes communes sans médiatisation, qui ont incarné les luttes et les ont portées jusque dans leur corps ?

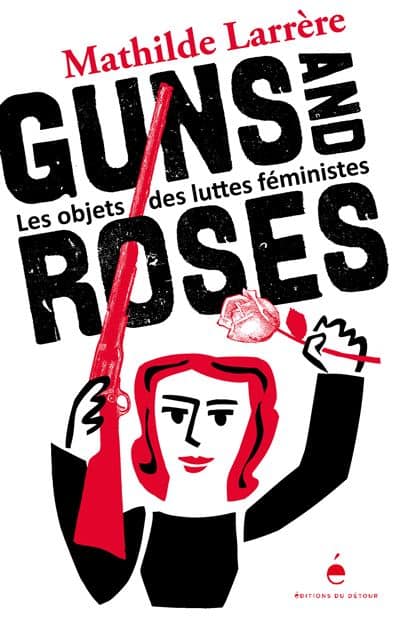

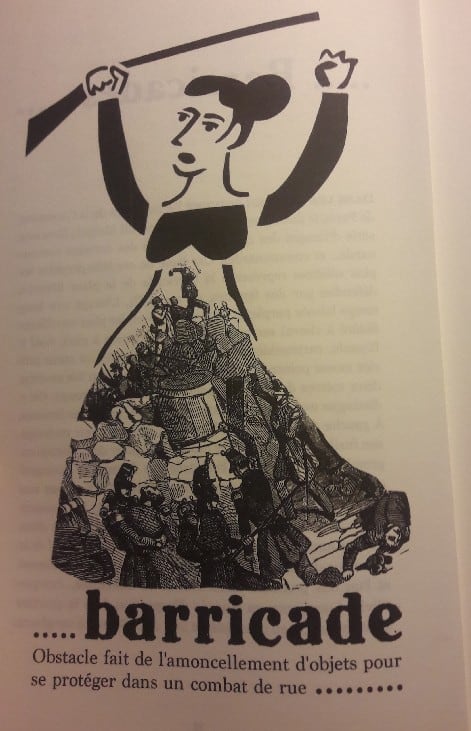

L’historienne Mathilde Larrère, spécialiste des mouvements révolutionnaires du XIXe siècle, propose avec Guns and Roses de sortir des anthologies féministes et de ses grandes icônes à adorer pour éviter de sombrer dans le constat de notre impuissance, nous qui ne sommes ni des Louise Michel, ni des Anne-Josèphe Théroigne, ni des Simone de Beauvoir. Dans cet essai, elle jongle avec le fusil, les couronnes mortuaires, le carnet de chèques, la branche de persil, le Code civil, l’affiche, la crinoline, le robot Marie, la barricade et la pompe à vélo, accumulation à la Prévert de ces objets pour le moins éclectiques qui ont façonné les combats du féminisme. Une drôle d’idée que d’écrire l’Histoire à partir de ces choses si triviales. Et pourtant …

Toutes au Panthéon !

Certes le Panthéon est assez grand pour y faire entrer la foule de femmes qui restent sur le pavé, pense généreusement notre historienne, et qu’à cela ne tienne, faisons entrer tout le monde dans le lieu institutionnel, le lieu muséal, qui assure la conservation des mémoires collectives et leur exposition au plus grand nombre ! Mais comment faire entrer les sans noms dans l’espace symbolique des collections ? Comment parler de toutes sans parler d’une seule ? Comment aussi redessiner les routes sinueuses des mouvements multiples qui, de la fin du XVIIIe siècle au XXIe siècle, ont convergé vers les conquis de droits fondamentaux pour les femmes de France et du monde anglo-saxon ? Trouver l’entrée la plus large, la plus fédératrice possible était un enjeu de taille pour la chercheuse, soucieuse d’éviter le piège d’un passage trop étroit qui laisserait encore trop de femmes de côté.

Eurêka ! L’idée lui vient en 2019 explique-elle dans son introduction, avec la convergence de deux expériences déterminantes : sa rencontre avec deux femmes Françoise et Catrin Schulte-Hillen, ayant pratiqué des avortements clandestins en leur temps, et sa confrontation avec l’oeuvre de la plasticienne Laia Abril qui présentait une pyramide de milliers cintres pour évoquer les avortements artisanaux auxquels recourraient les Espagnoles pendant des décennies. L’évidence s’impose en voyant ces deux spécialistes des questions sexuelles manipuler des canules qui ont servi à la mise en pratique de la méthode Karman, et en butant sur le tas d’objets empilés sous ses yeux, comme une évidence impossible à contourner :

En entrant dans l’exposition, on se trouvait immédiatement face à un tas pyramidal de milliers de cintres enchevêtrés. J’ai mis quelque temps à comprendre. En 2019, le cintre n’était pas encore – en France du moins -, au contraire de l’Espagne, l’un des emblèmes de la lutte pour le droit à l’IVG – […]. Mais quand j’ai compris, j’ai trouvé l’idée de Laia Abril tellement forte pour représenter la violence des avortements clandestins, le nombre de femmes concernées. La réutilisation massive de cintres dans la mobilisation de soutien aux femmes des Etats-Unis, en juin 2022, après la fin de la reconnaissance du droit à l’avortement au niveau fédéral, confirme la puissance de l’objet symbolique.

L’entrée par les objets qui ont occupé une place centrale dans les luttes féministes offre le fil rouge tout trouvé d’une Histoire qui embrasse aussi bien les femmes les plus aisées, que les travailleuses ou les ménagères. En exposant ces objets qui côtoient plus ou moins notre quotidien ou habitent notre imaginaire, Mathilde Larrère fait jaillir les silhouettes de celles qui les ont brandis, manipulés, déposés ostensiblement, brûlés, piétinés, consommés, détournés de leur fonction première. Choisis avec soin, ils donnent leur titre programmatique à chaque chapitre du livre et construisent inexorablement l’inventaire d’un musée rêvé, celui du Musée des Luttes Féministes.

Revendiquer un objet, comme on revendique un droit

Plusieurs objets présentés dans le livre sont liés à la question d’un droit qu’on refuse aux femmes. Les obtenir revient à acquérir symboliquement un acre de terrain supplémentaire au pays de l’égalité des droits entre les sexes.

Quand les femmes montent à la tribune en 1790 pour réclamer des fusils dans un élan patriotique face à la guerre qui menace l’oeuvre révolutionnaire, « c’est un projet d’émancipation et d’égalité des droits qui s’exprime ». Si on peut monter à l’échafaud, on peut tenir aussi un fusil comme un homme. Cette revendication du port d’armes revient régulièrement dans les discours féministes. En 1871, face au général Dombrowski, la journaliste André Léo s’insurge contre l’accueil réservé aux femmes désireuses de défendre la Commune de Paris et qu’on a renvoyées à Paris alors qu’elles venaient prêter main forte au front. L’autrice revient sur cette terreur masculine de confier une arme à une femme, de la rendre en mesure de se défendre, voilant à peine la peur ancestrale qu’elle pourrait rendre les coups qu’on lui porte. Même chose pour le pantalon, on craint qu’en permettant aux femmes de le porter, elles accèdent à des sphères exclusivement réservées aux hommes et donc à la fin d’un monopole masculin : le divertissement, le pouvoir économique et le signe symbolique du pouvoir. Madeleine Pelletier a bien compris les enjeux pragmatiques et symboliques du pantalon en 1919:

Si je m’habille comme je le fais, c’est parce que c’est commode, mais c’est surtout parce que je suis féministe ; mon costume dit à l’homme : « je suis ton égale ».

On sourit d’apprendre des mots de Mathilde Larrère que la fameuse ordonnance de 1800, qui a fait parler d’elle dans les années 2000, et qui interdit aux femmes de s’habiller « en homme », n’est toujours pas abrogée ; je vous laisse découvrir pourquoi…

Quand il en va de la vie

Après la lecture de Guns and Roses, il est peu probable qu’on regarde le tableau d’une femme en corset et crinoline de la même manière. Le vêtement féminin qu’on apprend à voir comme sophistiqué et sensuel rivalise de raffinements qui s’apparentent à une torture du corps et à une exposition à tous les dangers :

Il s’ait bien d’un vêtement qui encage, comprime, sexualise et immobilise le corps des femmes – beau combo. Le haut du corps serré dans un corset, les femmes à crinoline peinaient à se mouvoir, s’asseoir, passer les portes, coincées qu’elles étaient dans leurs très vastes jupes. Les voici transformées en potiches décoratives, condamnées à la position debout.

Les voici plus tristement condamnées en torche. Car la jupe et l’armature sont particulièrement inflammables, et, dans les salons encombrés de candélabres, les jardins où les hommes n’éteignent pas leurs mégots avant de les jeter, le risque est présent. Ne pensez pas que ce type d’accident était rare. Dans l’Angleterre victorienne, elle aussi gagnée par la « crinolinomania », des années 1850 à la fin des années 1860, environ 3000 femmes ont péri dans des incendies provoqués par la crinoline. En France, la fille aînée du ministre d’État Eugène Rouher, et la nièce de François Guizot moururent ainsi de l’embrasement de leur jupe.

Le décompte macabre des morts, malformations, ou pathologies qui touchent les organes vitaux des femmes n’en finit plus de nous exaspérer à la lecture de ces pages. Le corps encore en sursis quand il s’agit d’accès à l’avortement : entre arnaques de personnes malintentionnées, conditions d’hygiène déplorables, prix exorbitants, dangers encourus par l’illégalité de l’acte, et désespoir qui mène au geste suicidaire, on frémit de savoir que des femmes revivent ce que nos aînées ont combattu pendant des décennies de luttes, que des femmes qui récemment encore avaient accès à un cadre sécurisant et médicalisé sont à la merci d’une mortalité inique. On en vient aussi à souhaiter que le Mlac renaisse de ses cendres, qu’on pratique l’IVG dans des lieux peu médicalisés, où le personnel formé met en oeuvre « l’anesthésie verbale », et délaisse la chimie, mais pour cela il faut du temps, comme on l’avait rêvé entre 1973 et 1975 :

Les femmes qui voulaient interrompre leur grossesse, se retrouvaient donc en groupe, accompagnées de proches, dans des appartements privés ou des permanences du Mlac. Elles étaient accueillies par des personnels formés à la méthode [Karman] et des femmes – surtout – qui étaient là pour les réconforter. Lors d’une première réunion, femmes, accompagnants et personnels discutaient ; occasion pour certaines de parler de leur corps, de leur choix d’avorter, avant qu’on leur explique avec précision le déroulé de l’opération. Le lendemain, l’intervention avait lieu pour celles qui voulaient revenir. Les femmes étaient invitées à observer le col de leur utérus avec un miroir et avaient même la possibilité de s’introduire des canules elles-mêmes, si elles le souhaitaient.

La méthode du self help par aspiration s’éteint avec la loi Veil de 1975 et la mise sous coupe médicale de l’avortement. C’est la fin de l’écoute et de la solidarité entre femmes mais aussi d’un moment qu’on pouvait dédramatiser avec un geste qu’on s’appropriait.

L’inconscient d’un collectif qui renaît inlassablement dans les objets

Ce qui est troublant, c’est la répétition des usages qu’on fait de certains objets dans des luttes qui, semble-t-il, s’ignorent. Les premiers collages des colleuses en 2019 qui s’approprient l’espace public, bastion traditionnel des hommes, sont-ils une citation consciente des collages de l’Union des Femmes pendant la Commune, et avant elles des placards d’Olympe de Gouges, la première connue à ce jour à avoir affiché publiquement ses opinions sur des murs ? On peut aussi se demander si on ne gagnerait pas à ne pas masquer l’inscription de nos gestes dans un temps long, dans d’autres gestes. Mathilde Larrère s’interroge sur cette amnésie voulue ou fortuite qui atteint nos mémoires collectives. Elle évoque la performance d’une cinquantaine de femmes vêtues de noir en 2014 qui font mine d’enterrer le Ministère des Droits des femmes en accrochant une couronne mortuaire à la plaque du bâtiment.

Les associations qui ont organisé ces actions – Osez le féminisme !, le Collectif national pour le droit des femmes, la coordination française pour le lobby européen du droit des femmes, les Féministes en mouvement et les Femen – se souvenaient-elles que, quelque quarante ans avant, d’autres féministes déposaient, elles aussi, une gerbe funéraire ? Rien dans les communiqués des organisations à l’initiative de l’événement ne le laisse supposer, et pourtant…

Pourtant les commémorations, les actions symboliques d’enterrement sont un classique des luttes féministes… pour celles surtout qui se sont documentées, qui ont passé du temps à rassembler l’histoire éclatée du féminisme. C’est pour cette raison qu’il nous faut unifier la culture féministe, l’institutionnaliser, lui attribuer un lieu qui soit à la fois un lieu de ralliement, d’échanges, de mémoire, d’aide, de diffusion de la connaissance historique.

On veut des dorures et du marbre, pas du PVC et du lino !

La constitution d’archives protégées par l’Etat permettrait de garantir que l’amnésie ne frappe plus. La construction d’un musée féministe populaire qui donnerait à voir des objets, des vidéos de l’INA, des affiches, la bannière d’Hubertine Auclert, les services à thé des suffragettes, les photographies des luttes – victorieuses parfois- des ouvrières devient alors une mission d’utilité publique, un projet politique glorieux pour une société qui ne ferme plus les yeux sur la voie de l’égalité. Les objets de la bibliothèque historique de la Ville de Paris, le fonds Marguerite Durand, pourraient sortir des réserves où ils ronflent, bien préservés des regards du public. On pourrait alors rêver à un centre de recherche et de documentation qui travaillerait à la l’élaboration d’une mémoire juste et à sa transmission. Parce qu’on ne veut plus figurer que dans les collections temporaires des musées, condamnées à disparaître quand le féminisme ne sera plus tendance, faisons le coup de poing dans les collections permanentes ! Allons chercher les élu.es qui auront l’intelligence de bâtir le premier musée des luttes féministes de France. Pour le nom du musée, on vous laisse débattre, mais je peux déjà vous dire que ce sera pas « Le Musée de la Femme ».

Relisez notre article sur Rage against the Machisme de Mathilde Larrère !

Elle rêvait de tenir un ranch dans le Wyoming, mais sa phobie de l’avion l’a poussée à embrasser la carrière d’enseignante à Montreuil pour partager sa passion des grands espaces littéraires.