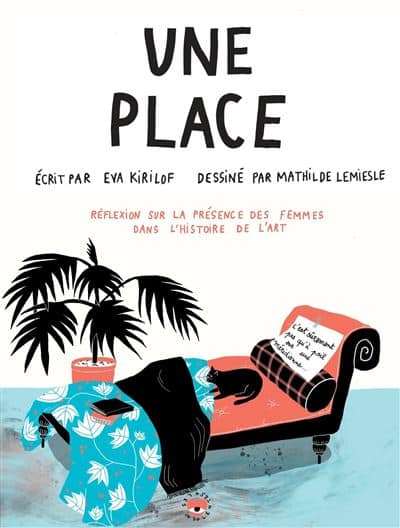

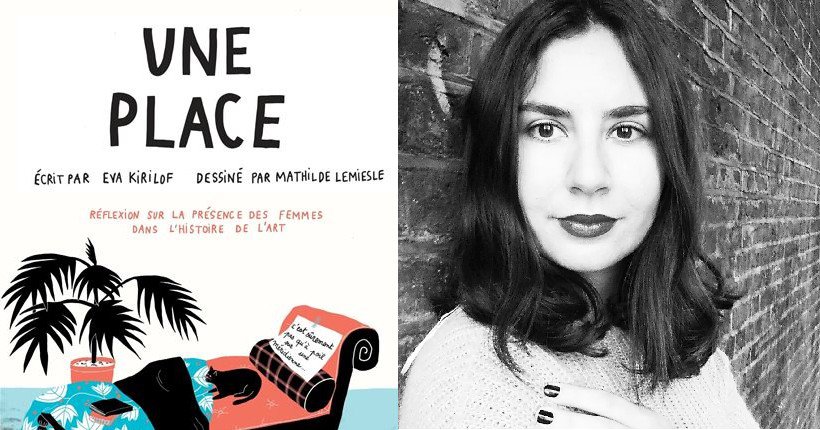

« Pourquoi n’y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ? » Déjà en 1971, l’historienne de l’art Linda Nochlin s’interrogeait dans son essai éponyme sur la place accordée aux femmes dans le monde de l’art. En 1989, le collectif Guerrilla Girls s’inscrit dans la lignée de ce questionnement, et demande, sur une affiche, « Est-ce que les femmes doivent être nues pour entrer au Metropolitan Museum ? » Une question simple, directe et choc, qui dénonce le traitement des femmes dans ce milieu. Car Eva Kirilof le démontre avec habilité dans ce premier essai graphique brillant mis en images par l’illustratrice et autrice de bande dessinée Mathilde Lemiesle : les femmes artistes ont été effacées de nos récits collectifs.

Nourri par des réflexions sur les travaux d’historien·nes, de chercheur·ses, et de militant·es, Une place (éd. Les Insolentes) offre un tour d’horizon réfléchi des mécaniques qui ont contribué non seulement à écarter les femmes de l’histoire de l’art occidental, mais aussi à les assigner à des rôles sexistes, comme celui de la muse. Pédagogique, accessible et éclairant, cet essai est destiné au grand public.

Avec l’autrice Eva Kirilof, nous avons discuté de la nécessité d’une approche intersectionnelle de l’histoire de l’art, du mythe du génie créateur masculin, ainsi que de la figure de la muse.

Özgül : J’aimerais commencer par cette phrase de la grande historienne de l’art Linda Nochlin, que tu cites d’ailleurs dans ton livre : « La faute ne réside pas dans nos étoiles, nos hormones, nos cycles menstruels ou nos espaces intérieurs vides, mais dans nos institutions et notre éducation ». Quelle a été ton expérience par rapport au traitement des femmes artistes lors de tes études d’Histoire de l’art ?

Eva : La réponse va être facile : on n’a pas parlé des femmes artistes. On a peut-être très brièvement mentionné Frida Kahlo dans un cours d’histoire de l’art contemporain, mais les femmes n’étaient pas présentes dans mon cursus universitaire. Ce n’est même pas le fait qu’il n’y ait pas eu de femmes artistes qui m’a posé problème, c’est le fait qu’aucun·e de nous ne se soit posé·e la question, tellement on avait intégré l’idée que si elles ne sont pas là, c’est soit qu’il n’y en avait pas, soit qu’elles n’étaient pas assez talentueuses ou méritantes pour faire partie de ce club des grands génies qu’on nous enseignait. Ça a été assez vertigineux quand je m’en suis rendue compte.

Özgül : Tu abordes ces questions depuis plusieurs années, principalement sous un format digital, avec ta page Instagram et ta newsletter La Superbe. Qu’est-ce qui t’as poussée à écrire un livre ?

Eva : Plusieurs maisons d’édition étaient venues vers moi quelques mois après avoir lancé la newsletter, pour en faire un recueil. Mais c’était encore trop nouveau pour moi. La newsletter est une espèce de laboratoire où j’essaie de voir ce qui me plaît ou pas. Donc je ne me sentais pas du tout prête. Puis, Mathilde Lemiesle est venue me chercher au printemps 2021, en me disant qu’elle aimait beaucoup ce que je faisais et qu’il y avait un rythme qui pouvait être adapté au dessin. Elle a mis certaines de mes story en dessin et j’avais tout à coup un recul sur mon travail. Il y a un peu d’humour, c’est accessible, mais ça reste exigeant. Je me suis dit : « Pourquoi ne pas en faire un essai graphique ? » Ce serait aussi l’occasion de faire quelque chose d’un peu pop – ce qui est mon style à moi – et de mélanger les genres. Au final, l’impulsion n’est pas venue de moi, mais d’un regard sur mon travail qui était sûrement bien plus bienveillant que le mien.

© Une place

Özgül : Tu as écrit à propos de cet ouvrage que ce « n’est ni de l’histoire de l’art ni du féminisme », mais des morceaux qui tu as choisis « arbitrairement, imparfaitement ». Est-ce que c’était une manière de prendre le contre-pied d’un champ d’études plutôt institutionnalisé ?

Eva : C’est un champs d’études qui est en effet institutionnalisé, élitiste et plutôt fermé. L’idée était plutôt de parler d’où je me situais. Je ne voulais pas présenter les choses de manière académique, dans un certain ordre et insister peut-être sur des événements qui sont importants dans le champ universitaire mais qui ne le sont pas forcément pour le message que je voulais faire passer et pour les publics que je voulais pouvoir toucher. Je souhaitais apporter mes réflexions sur les connaissances et savoirs existants. Il y a aussi des passages dans le livre où on va partir d’un objet de pop culture – par exemple on parle du Portrait de Madeleine de Marie-Guillemine Benoist que beaucoup connaissent parce qu’il était dans le clip de Jay-Z et Beyoncé. C’est le genre d’approche qui m’intéresse, les façons dont l’art atteint les personnes de manières différentes. On ne voulait pas non plus faire un catalogue d’artistes femmes ou d’œuvres – on tenait à faire quelque chose de vivant. Mathilde m’a beaucoup aidée à rendre le tout plus digeste et accessible. Pour moi, ce livre n’est pas un objet terminé, il va continuer sa progression d’une façon ou d’une autre.

Marie-Guillemine Benoist, Portrait de Madeleine, 1800 © 2021 RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Mathieu Rabeau

Özgul : Au fil les chapitres, tu déconstruis l’idée que l’art est un milieu méritocratique – une croyance qui, dis-tu, occulte la question des privilèges de classe, de genre, de race ou d’orientation sexuelle. Dans quelle mesure était-ce important pour toi d’adopter une approche intersectionnelle de l’histoire de l’art ?

Eva : C’est là que je situe mon approche du féminisme en tant que femme racisée – ma mère est marocaine, et mes deux parents sont issu·es de l’immigration. Donc je vois très bien que le seul problème n’est pas d’être une femme. Dans le monde de l’art et de la culture, il y a toujours cette idée que c’est un milieu très woke, très ouvert, où on célèbre les différences, alors que finalement c’est une structure complètement classique comme toutes les autres, qui reproduit les mêmes schémas de domination et d’exclusion. Si on est une personne racisée, pauvre, queer, etc. ça peut nous pousser plus loin de la lumière que le simple fait d’être une femme. Si on veut faire de l’art, ce n’est pas pareil si on est une femme de ménage ou une personne venant d’un milieu privilégié. Dans le chapitre « Un atelier à soi », on met d’ailleurs des petits tacles à Virginia Woolf. Oui, il faut avoir une chambre à soi pour créer, mais comment fait-on quand on accumule un tas d’autres problèmes ? C’est une notion un peu bourgeoise. En réalité la priorité et les urgences sont parfois ailleurs. Dans le monde de l’art, on se dit que si on arrive au sommet et qu’on vit de son art, c’est qu’on a du mérite et du talent, et on occulte tous les autres facteurs qui ont fait qu’on en soit arrivé là. Parce que oui, c’est un privilège de pouvoir étudier l’art, de faire des stages, d’acheter du matériel, d’avoir un atelier et de se créer un réseau. Tout ça n’est pas forcément dû au talent, mais je sais que beaucoup de gens ont du mal avec ça, vu qu’on sacralise tellement le génie dans notre société.

Özgül : Un point commun à beaucoup de femmes artistes occidentales entre le 16ème et 20ème siècle est justement qu’elles sont issues de la bourgeoisie. Ce n’est pas anodin donc ?

Eva : Pendant très longtemps, comme les académies et les Beaux-arts n’étaient pas ouverts, ou très partiellement ouverts selon les époques, aux femmes, il fallait soit avoir un homme dans son entourage direct qui faisait de l’art et qui vous enseignait et vous donnait accès à un atelier, soit des parents qui avaient de l’argent, pour pouvoir vous payer des professeurs particuliers, du matériel et un espace. Donc clairement, même encore aujourd’hui, c’est loin d’être donné à tout le monde. C’est pourquoi ce sont surtout des femmes issues de milieux privilégiés qui en premier ont réussi à entrer dans ces sphères. Suzanne Valadon est peut-être la seule de toutes ces époques-là qui venait de pas grand-chose. Elle était issue d’un milieu très pauvre, faisait des ménages, et était complètement autodidacte. Autrement, elles étaient toutes issues de milieux bourgeois.

Suzanne Valadon, La chambre bleue, 1923 © Musée des Beaux-Arts de Limoges

Özgül : Tu t’attaques aussi au mythe du génie artistique masculin. Quel a été l’impact de ce récit dominant du génie créateur sur la place des femmes dans l’histoire de l’art ?

Eva : Pour revenir à la première question sur mes études, on en voit clairement l’impact. L’année prochaine va marquer les 50 ans de la mort de Picasso et ma boîte mail est déjà remplie d’invitations pour des expositions sur lui. On va se le farcir pendant un an non-stop. Il est l’archétype de ce genre de grande figure qu’on continue à nous matraquer. La création de ce mythe a non seulement permis à certains hommes de continuer à se pousser vers le haut et à se mettre sur le devant de la scène, mais ça nous a aussi tous·tes quelque part influencé·es sur qui a le droit d’être artiste ou pas. L’idée que le génie est masculin nous a tellement été martelée qu’on voit que des femmes d’artistes qui avaient un talent incroyable et qui vendaient bien, comme Lee Krasner, n’hésitaient même pas deux secondes à mettre leur carrière entre parenthèses pour aider leur partenaire, en l’occurrence Jackson Pollock, parce que c’étaient eux les génies. Alors que quand on regarde son travail à elle, on voit qu’elle était une artiste incroyable. C’est le genre de mythe qu’on ne remet pas en question. C’est devenu une science exacte, on n’y touche pas. Je le vois sur mon compte Instagram : dès que j’ai le malheur de parler un peu négativement de certains artistes hommes, j’ai des rafales de gens dans mes messages privés qui me disent ce n’est pas possible. Gauguin, c’est ton père ? Il les défendent corps et âme. On doit garder les hiérarchies pour se sentir en sécurité, sinon comment va-t-on faire pour penser notre monde et s’organiser ? Forcément ça fait paniquer. Mais je pense qu’il est temps de faire bouger les choses.

Lee Krasner, Icarus, 1964, Foto: Kasmin Gallery, New York, Diego Florees © The Pollock-Krasner Foundation

Özgül : Tu écris d’ailleurs que tu n’aimes pas le terme de femme artiste « oubliée. »

Eva : On n’oublie pas que tout un groupe social a complètement été ostracisé de notre histoire. Je comprends qu’on utilise ce mot, mais elles ne sont pas du tout oubliées. On a décidé de ne pas investir dans la conservation et la restauration des œuvres d’art des femmes. On a décidé de ne pas les inclure dans nos livres d’histoire, dans notre enseignement et dans les musées. Donc ce sont des choix qu’on a fait, ce ne sont pas des oublis. Je pense qu’il y a une grande différence entre choisir et oublier. Le terme « invisibilisée » est un peu plus nuancé. Oui, il y a une invisibilisation, mais consciente. Si sur 2500 œuvres, il n’y en a que 6 dans un musée qui ont été faites par des femmes, il ne s’agit pas d’un oubli. L’oubli ça a quelque chose de passif, c’est encore une façon de se dédouaner. Il faut maintenant assumer ces choix et voir comment on peut introduire graduellement les femmes et les personnes minorisées dans ces récits.

Özgül : Tu évoques la figure de la muse, cette femme désincarnée qui est au service du génie créateur masculin. En quoi est-ce que l’assignation des femmes à ce rôle est misogyne ?

Eva : Ce qui est intéressant c’est qu’à l’origine, dans la mythologie, c’est un rôle actif. Les muses étaient les femmes qui insufflaient littéralement la connaissance ou le talent musical et poétique aux artistes. On est toujours dans cette idée d’inspiration, mais elles étaient des sujets actifs. Au fur et à mesure des siècles, on a fait de la muse un sujet passif. On est passé de faire et d’avoir une agentivité à une image, et c’est ce glissement qui est finalement intéressant. Le terme de « muse » tel qu’on le connaît aujourd’hui est misogyne dans le sens où la femme est une image qui est louée pour sa beauté et ses qualités physiques, mais on ne parle absolument pas de son intellect, de ce qu’elle fait. Il y a des femmes qui sont passées dans la postérité en tant que muses alors qu’elles étaient des artistes. On nous vend cette image de la femme allongée toute la journée sur un canapé pour poser pour un artiste, alors que souvent c’était leur maîtresse ou leur compagne. C’est elles qui s’occupaient de dégager du temps pour l’artiste en s’occupant des enfants, de la maison, et de l’administratif. Souvent, certaines on fait des carrières d’agent et elles se sont démenées pour obtenir des expositions et des ventes pour leur partenaire. On occulte cette partie-là, comme le montre le cas de Josephine Hopper qui, bien avant son mari ( Edward Hopper), était une artiste qui exposait dans des galeries à New York. Elle a pourtant complètement mis sa carrière de côté, sûrement aussi parce qu’elle était consciente que dans ce monde-là, c’était son partenaire qui allait pouvoir plus facilement se creuser une place sur le long terme. On parle maintenant d’elle comme une muse alors qu’elle laisse quand même un bon corpus d’œuvres derrière elle.

Josephine Hopper, Morning Sun, 1952 © Columbus Museum of Art

Özgül : Tu écris que « les femmes peignent ce qu’elles connaissent le mieux ». Le thème du foyer est justement très présent chez de nombreuses artistes, telle que Louise Bourgeois par exemple, mais il n’est traditionnellement pas considéré comme étant assez « digne » ou important dans l’histoire de l’art. Pourquoi ?

Eva : Je pensais pareil. Si j’étais face à une œuvre dépeignant un intérieur bourgeois avec trois femmes qui prennaient le thé ou qu’on me mettait face à une œuvre historique ou épique où il se passait plein de choses, mon intérêt était très vite porté sur le second. Ces intérieurs cotonneux et kitsch ne m’intéressaient absolument pas. C’est pendant ma grossesse et à l’arrivée de ma fille que mon intérêt a commencé à se déplacer. Durant mon congé maternité, mon quotidien se résumait à rester chez moi avec mon bébé. J’ai réalisé que c’était la vie de ces femmes artistes, mais de manière décuplée. Elles étaient complètement liées à l’intérieur pendant des siècles, du moins dans les milieux bourgeois où elles ne sortaient pas travailler. Dans leurs tableaux, on voit cet ennui, le temps qui passe lentement. Pour saisir cela, il faut l’avoir vécu, ou alors il nous faut apprendre à valoriser l’espace domestique et les travaux qui sont liés au care – comme on le voit chez Berthe Morisot ou Mary Casatt. Ces tableaux disent quelque chose sur la situation des femmes et le rôle qu’elles jouent dans la société. Ce qui est drôle, c’est qu’on n’a jamais été dans des batailles mythologiques, mais on a quand même un intérêt pour ces sujets-là.

Berthe Morisot, Le Berceau, 1873 © Musée d’Orsay, Paris

Özgül : Peindre en extérieur n’était pas aussi accessible aux femmes qu’aux hommes.

Eva : Prenons l’exemple de Berthe Morisot qui a vécu en pleine période des débuts de l’impressionnisme, quand les peintres peignaient la ville, les cabarets, la nature. Elle, elle avait à peine le droit d’aller accompagnée au musée pour regarder des œuvres d’art, donc l’idée d’une femme qui est aux Folies Bergère en train de peindre ce qui se passe sur scène était impensable. Mais elle va quand même réussir à convaincre ses parents de la laisser peindre dans la campagne. Dans des lettres à sa sœur, elle explique que son mari est agacé qu’elle aille peindre à l’extérieur, parce qu’il a honte qu’on voit sa femme ainsi. Il ajoute qu’en plus il y a plein de vent, ses cheveux partent dans tous les sens et qu’elle n’est pas présentable… Il y avait une vraie séparation entre l’espace domestique et l’espace extérieur, et l’intérêt des acheteurs se portait surtout sur ce dernier. Et puis, il y a l’histoire des formats aussi. Quand tu dois créer chez toi, de façon un peu clandestine, tu fais de petits tableaux. Mais ce que les gens veulent voir ce sont des tableaux de 4 mètres, comme en font les artistes hommes, vu qu’ils peignent depuis des académies, des musées et des ateliers. Les femmes artistes, même quand elles vont pouvoir accéder à l’académie et aux Beaux-arts plus tard, elles ne peuvent y aller qu’à certaines heures pour ne pas croiser les hommes, et n’ont accès qu’à certaines classes pour ne pas être dans des situations compromettantes face à des nus. Donc même leur temps dans l’espace public leur est compté et doit être fait par pleins de petits chemins.

Berthe Morisot, La fable, 1883 / Domaine public

Özgül : Tu mets cependant en garde contre un argumentaire essentialiste à l’encontre des femmes artistes, comme ça a pu être le cas avec les œuvres de Georgia O’Keeffe. Il faut faire attention à ne pas trop analyser les œuvres des femmes sous le prisme du genre ?

Eva : On n’a pas été habitué·es à analyser des œuvres faites par des femmes, et donc on a toujours cette envie de parler de leur art à travers le prisme du genre – ce qui est important aussi parfois pour mieux comprendre le contexte. Certaines œuvres peuvent être des témoignages d’une époque, d’une façon de vivre. Mais je pense que quand on est dans l’abstraction ou la représentation de fleurs comme chez Georgia O’Keeffe, on peut s’en abstenir – surtout quand la personne concernée rejette explicitement une lecture biologisante et freudienne de son œuvre. Il y a des personnes qui analysent des tableaux d’Artemisia Gentileschi en disant, ça ça doit représenter son violeur, alors que ce sont des œuvres exécutées avant son viol. Chacun·e y projette ce qu’il ou elle a envie d’y projeter, et il y a aussi un côté infantilisant parfois. On a envie de se détacher de ça et de pouvoir montrer que les femmes touchent aussi à l’universel. C’est ce qu’on dit toujours des artistes hommes : ils parlent à tout le monde, ce sont des thèmes universels. Mais peut-être qu’un jour on va comprendre que montrer des enfants dans des intérieurs l’est également, et que ça devrait aussi concerner les hommes. Ça devrait nous concerner en tant que société. Pour le moment, nous sommes dans cette espèce d’entre-deux. On devrait réfléchir à de nouvelles façon de penser l’art, qui ne se doit pas forcément d’être universaliste ou complètement basé sur le genre. Il faut donner des espaces aux femmes et aux personnes racisées – on dit souvent aux artistes racisé·es qu’ils et elles doivent parler de leur communauté, de leurs origines, de leur religion. Mais parfois tu n’as pas envie que tout soit fait à travers le prisme des identités. Je pense qu’on devrait accorder cette liberté aux femmes.

Georgia O’Keeffe, Red Canna, 1919 © High Museum of Art

Özgül : Qu’est-ce qui doit changer aujourd’hui pour que les femmes artistes soient considérées et traitées de la même manière que les hommes artistes ?

Eva : Les choses changent. J’ai récemment regardé les chiffres de l’évaluation financière des œuvres des femmes, et c’est en hausse. Est-ce que c’est un intérêt soudain ou alors est-ce qu’on commence à voir que les œuvres des femmes ont une valeur identique à celle des hommes, je ne sais pas. Mais je pense que d’un point de vue systémique, il faudrait déjà qu’on ancre l’idée que l’art n’est pas un hobby pour les femmes artistes. Ce n’est pas quelque chose qu’elles font à côté, quand elles s’ennuient entre les couches et leur travail. C’est quelque chose qui n’est pas encore complètement installé dans nos imaginaires collectifs. Faire entrer les femmes dans les collections permanentes des musées – pour moi c’est un point primordial. Aller au musée et continuer à voir seulement des hommes artistes ce n’est plus possible. Par exemple, après l’exposition « Artemisia » qui a eu lieu à la National Gallery en 2020, le musée a investi et fait rentrer un tableau de Gentileschi dans leur collection permanente. Avant, on n’avait jamais vu son œuvre dans la collection en accès libre. Alors oui, les expositions temporaires peuvent créer du changement sur le plus long terme, en terme de création de connaissances, des catalogues, etc., mais les instaurer de façon permanente dans ces grandes institutions envoie un message clair et important.

Artemisia Gentileschi, Self Portrait as Saint Catherine of Alexandria, 1615–17. © The National Gallery, London

Özgül : Et pour conclure… qui est ton artiste préférée ?

Eva : C’est très difficile d’y répondre, mais celle qui m’a vraiment marquée ces dernières années est Paula Rego, une artiste portugaise décédée au mois de juin. Il y a quelque chose d’intense, de féroce, de tendre dans ses œuvres, c’est incroyable. Elle nous montre la femme sous tellement de visages. C’est aussi une artiste engagée sur des sujets sociaux assez casse-gueule. Quand on voit sa série sur l’avortement créée à une période au Portugal où le référendum ne passe pas, qu’on l’ait vécu personnellement ou pas, c’est impossible de ne pas y être sensible. Elle a une magie. On est dans le domaine de la féerie et de l’imaginaire sur certaines de ses œuvres, et dans le domaine du très concret dans d’autres. Elle a quelque chose d’animal aussi, quand elle peint des femmes-chiens. Ces femmes qui se comportent comme des chiens qu’on vient de battre ou qui sont prêtes à attaquer. On regarde ces images et on s’y voit en tant qu’animal qu’on essaie de domestiquer depuis des siècles. Il y a quelque chose qui me touche aux tripes. Ça aurait été un de mes rêves de m’entretenir avec elle.

Paula Rego, Untitled No.1, 1998 © Paula Rego, Marlborough Fine Art

Journaliste suisse basée à Berlin, Özgül traite l’actualité internationale au quotidien pour une agence de presse, et a auparavant travaillé pour la télévision et la presse écrite. Elle se passionne en parallèle pour des sujets culturels et féministes, et sa bibliothèque s’agrandit progressivement pour accueillir plus d’ouvrages allant dans ce sens.