« Le prolétariat mondial étant divisé par des hiérarchies fondées sur la race et le genre, la “dictature du prolétariat”, concrétisée dans une forme étatique, risquerait de devenir la dictature de la composante blanche et masculine de la classe travailleuse. Car il faut s’attendre à ce que ceux qui disposent de davantage de pouvoir social dirigent le processus révolutionnaire vers des objectifs susceptibles de maintenir leurs privilèges. »

Silvia Federici est une universitaire américaine, enseignante en sciences sociales et militante féministe. Aux côtés de Mariarosa Dalla Coster et Selma James, elle a participé à la International Wages for Housework Campaign[1] dans les années 1970. Ce mouvement tendait vers la reconnaissance du travail domestique rémunéré[2].

En France, elle est notamment reconnue pour le livre Caliban et la sorcière paru aux éditions Entremonde en 2017. Son dernier ouvrage, Le Capitalisme patriarcal (traduit par Etienne Dobenesque), sorti en 2019 aux éditions La Fabrique, est une compilation de cinq textes déjà parus mais inédits en français, et d’un texte complètement inédit, dans lesquels l’autrice explore les impensés de la théorie marxienne. Nul besoin d’avoir lu l’intégralité de l’œuvre de Karl Marx et de maîtriser parfaitement ses idées pour saisir la profondeur de ce que développe Silvia Federici. L’ouvrage est conçu de telle sorte que les idées les plus importantes sont répétées différemment à plusieurs reprises afin de creuser toujours un peu plus leurs implications.

Si l’objectif de l’autrice est bien de mettre en évidence les limites des idées développées par Marx, elle tient à rappeler que le penseur allemand a, certainement malgré lui, participé à la formation de la conscience féministe avec ses analyses de la lutte des classes, notamment par trois socles majeurs de sa pensée :

– Marx voyait l’histoire comme une suite de luttes, ce qui ne laissait pas de place au point de vue individuel et dominant dans le récit historique ;

– Marx considérait la nature humaine comme le résultat des rapports sociaux, et non comme quelque chose d’inné, ce qui, appliqué à la condition des femmes, empêchait (ou plutôt aurait dû empêcher) toute essentialisation de la « nature féminine » ;

– Enfin Marx considérait le travail humain comme la source principale des productions de richesse dans le monde capitaliste, ce qui posait les bases d’une analyse féministe du travail domestique.

Cependant Marx ne s’est pas penché sur l’exploitation des femmes ailleurs qu’à l’usine, et n’a donc jamais étendu la lutte des classes à la famille ou au foyer[3]. Il considérait d’ailleurs les femmes ouvrières, au même titre que les enfants, comme des victimes passives de la violence du capitalisme. Comme nombre d’inspecteurs d’usines et d’ouvriers, Marx pensait que le travail à l’usine détournait les femmes de leur rôle maternel, les épuisait et pouvait même aller jusqu’à dégrader leur moralité[4]. Cependant, au même titre que le capitalisme était vu par Marx comme un mal nécessaire pour aboutir au libre développement des individus, la présence des femmes à l’usine était un mal nécessaire pour l’avènement d’un communisme plus égalitaire. (Marx voyait en effet le développement, le progrès et les avancées technologiques comme seuls moyens de libérer, in fine, les ouvriers de la violence du capitalisme.)

Pourtant, face à la montée de la colère ouvrière et aux risques que cela représentait pour les dirigeants dans la seconde moitié du XIXe siècle, le capitalisme a choisi de faire sortir les femmes des usines afin qu’elles « reprennent » leur place au foyer. Il s’agissait de mettre en scène une pseudo lutte des classes par l’éviction des femmes : « [Les syndicats étaient] convaincus que l’élimination de la concurrence des femmes et des enfants renforcerait le pouvoir de négociation des travailleurs. » Les capitalistes à la tête des usines ont alors augmenté les salaires des hommes (apparition du « salaire familial ») pour acheter la paix sociale, leur permettant ainsi d’entretenir une « ménagère “inactive” » entièrement dédiée à son foyer et à la reproduction de la classe ouvrière. La division de la classe travailleuse entre les salariés et les non-salarié·es a permis aux uns d’avoir le pouvoir sur le corps et le travail des autres et à instaurer, de fait, « une situation où la violence est toujours latente ». La ménagère prolétaire à temps plein était née, et les intérêts du capital et des ouvriers se rejoignaient.

Silvia Federici nous rappelle cependant que les femmes sorties des usines ne se pliaient pas naturellement à ce nouvel ordre des choses (augmentation du nombre de divorces initiés par les femmes, mise en place de ruses pour ne pas avoir à subir le devoir conjugal et les grossesses, etc.). Le système dominant a donc imaginé différentes mesures pour ne laisser d’autre choix aux femmes que celui de s’y soumettre, et cela est notamment passé par l’idéalisation de la « vertu féminine » et l’aggravation du stigmate pesant sur les prostituées : « il ne serait pas facile de convaincre les femmes de rester au foyer et de travailler gratuitement quand leurs sœurs et amies gagnaient plus et travaillaient moins en vendant leur corps dans les rues ». Au début du XXe siècle, toute l’Europe industrielle avait donc institutionnalisé des moyens de maintenir la ménagère au foyer, avec par exemple des cours d’arts ménagers et des visites médicales obligatoires et humiliantes avec potentielles détentions dans les hôpitaux pour les prostituées. La scission entre l’épouse et la putain était actée.

Après-guerre, le capitalisme patriarcal n’étant pas à une contradiction près et voyant la sexualité et la natalité en baisse, a choisi de relancer la fabrique de la main d’œuvre en se concentrant sur… la quête de l’orgasme féminin, gage d’une vie de couple épanouie et d’un foyer heureux. Après avoir été culpabilisées dans leur vie sexuelle, les femmes devaient à présent abandonner leur réticence, faire attention à leur apparence et atteindre l’orgasme.

Plus tard, les féministes des années 1970, dans un monde où le capitalisme était toujours le mode de production dominant, ont dépassé la pensée marxienne : « on pouvait lutter de manière autonome, en partant de notre propre travail au foyer comme “centre névralgique” de la production de la main-d’œuvre. » À la fois inspirées par le marxisme et conscientes de ses limites, elles ont alors théorisé le « travail reproductif » qui avait été complètement négligé par Marx et ses disciples, tout en étant exploité par les capitalistes. Si la pensée marxienne considérait en effet la reproduction de la force ouvrière comme une composante cruciale de la lutte des classes, elle passait supposément par la consommation, « [Marx] insist[ant] pour représenter le travailleur salarié comme un être qui se reproduit tout seul ». Pour le mouvement Wages for Housework en revanche il s’agissait de déplacer le cœur de la pensée anticapitaliste de la production de marchandises à la (re)production de la force de travail, et donc de politiser le travail sexuel, la procréation, le soin des enfants et le travail domestique. Ce point de vue ne laissait plus de doute quant à la dépendance absolue du capital face au travail non-salarié, et mettait en lumière tous les rapports sociaux qui étaient invisibilisés et méprisés par la pensée marxienne : l’exploitation des minorités, des colonies et des périphéries du monde capitaliste[1]. S’inspirant de la pensée des communs et des travaux de l’urbaniste Dolores Hayden, les féministes des années 1970 vont réfléchir à l’instauration d’un mode de vie reposant sur les « communs reproductifs ». À l’inverse du communisme pensé par Marx, la politique des communs peut tout à fait se passer de l’État pour advenir, et n’a pas à s’appuyer sur le capitalisme et ses méthodes de production. Elle favorise au contraire la revalorisation de l’existant et la fin de l’isolation des femmes au foyer par la coopération dans le travail du soin.

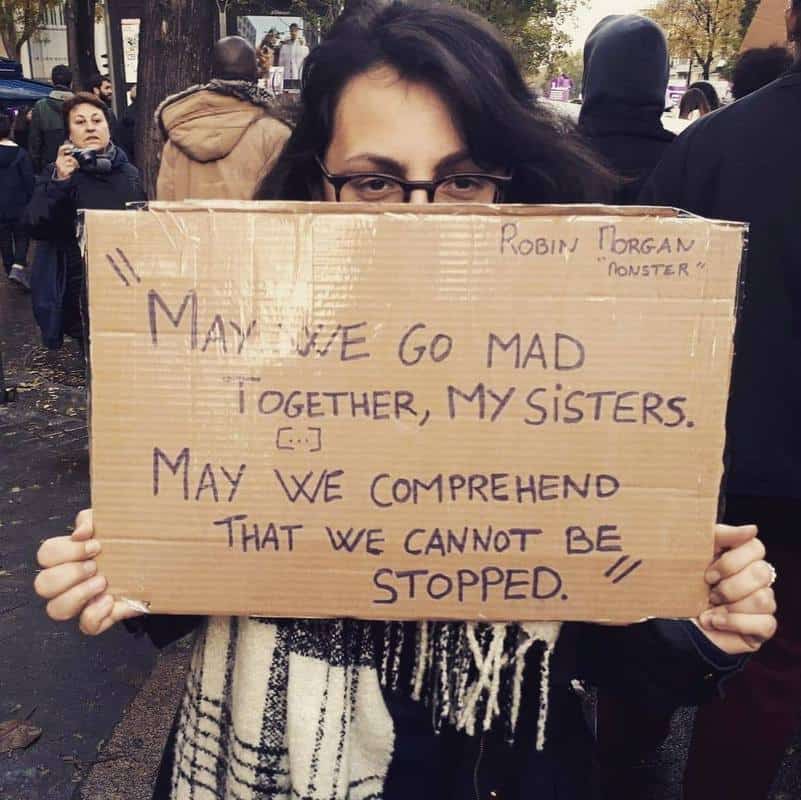

Près de deux siècles après la parution des écrits de Marx, force est de constater que le communisme égalitaire idéalisé par le penseur n’est pas advenu et que les relations sociales sont toujours plus violentes et aliénantes. Le livre de Silvia Federici est une invitation à reprendre la pensée féministe anticapitaliste et intersectionnelle telle qu’elle avait été conceptualisée à l’époque et à la mettre en pratique dans une lutte quotidienne face au patriarcat capitaliste.

Sans-salaire de tous les pays, unissez-vous !

[1] Campagne internationale pour la rémunération des tâches ménagères.

[2] Pour creuser le sujet, vous pouvez lire l’article de Louise Toupin consacré à cette campagne en suivant le lien suivant : https://www.erudit.org/fr/revues/rf/2016-v29-n1-rf02540/1036677ar.pdf

[3] Il est aussi important de noter que si Marx considérait le travail salarié comme de l’esclavage moderne, il ne s’est pourtant jamais penché sur l’exploitation des esclaves et les luttes qui en découlaient.

[4] À ce sujet, je ne peux résister à l’idée de vous partager cette merveilleuse bien que longue citation issue d’un rapport de la Commission sur l’emploi des enfants en 1867 et rapportée par l’autrice : « “étant employées de huit heures du matin à cinq heures du soir, elles [les femmes mariées] rentrent au foyer fatiguées et lasses et refusent de faire le moindre effort supplémentaire pour rendre la maison confortable”, si bien que “lorsque le mari rentre, il trouve tout inconfortable, la maison sale, aucun repas préparé, les enfants pénibles et chamailleurs, l’épouse négligée et irritée et son foyer si désagréable que bien souvent, il se rend au pub et devient un ivrogne”. »

[5] Voir notamment Frantz Fanon, Les Damnés de la terre (plusieurs éditions disponibles) ou les textes écoféministes de Maria Mies ou Ariel Salleh.

Viscéralement littéraire, éditrice de formation, libraire de profession, Manon passe une grande partie de son temps entourée de livres. Mona Chollet a changé sa vie, même si elle ne le sait pas. À ses côtés, Virginie Despentes, Simone de Beauvoir, Manon Garcia et tant d’autres forment le bouclier qui l’aide, pas à pas, à faire reculer le patriarcat.