On dit que les souvenirs d’enfance ne s’effacent jamais, et je crois que c’est vrai. Pour moi, il aurait été préférable que j’oublie mon passé.

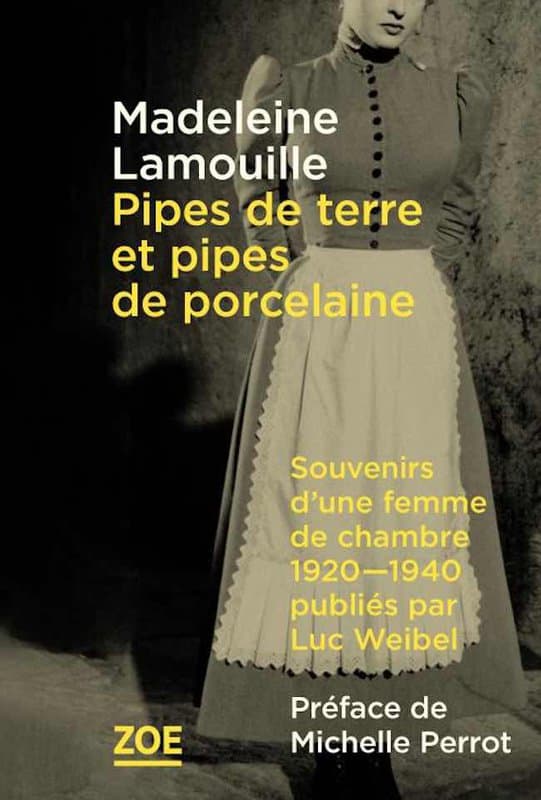

C’est par ces mots que le récit de Madeleine Lamouille tire le rideau sur une vie de misère, de souffrance et d’humiliation. Originaire du canton de Friburg en Suisse romande, Madeleine Lamouille dépose sur les bandes d’enregistrement de Luc Weibel en 1978 les souvenirs d’une existence servile, entièrement dévouée au confort des bourgeois. Elle qui lisait avec plaisir La Voix ouvrière et les romans disponibles dans la bibliothèque de ses premiers maîtres, elle s’est toujours étonnée de n’y voir jamais figurer le récit d’une vie qui lui ressemblait. Pendant deux ans, Luc Weibel, petit fils des W. chez qui Madeleine Lamouille restera de 1931 à 1937, se rend chez cette vieille femme, mémoire de la classe prolétarienne, pour fixer les souvenirs d’un monde auquel personne ne prenait garde : qui s’intéressait à l’ombre derrière la lampe qu’on allume ? derrière la serviette qu’on vous tend pour vous essuyer le visage ? derrière le service à thé brûlant posé sur le guéridon ? Longtemps, la cohorte invisible des Madeleine Lamouille n’a pas retenu l’attention de la littérature. Comment l’aurait-elle fait puisqu’elle ne retenait pas même celle de leurs maîtres et maîtresses !

Récit oral mué en récit écrit, le texte sautille d’une temporalité à l’autre, au plus près des mouvements de la mémoire de Madeleine qui revient toujours à son enfance et au temps paysan de sa vie laborieuse à Cheyres où elle a grandi auprès de ses parents et de ses six frères et soeurs. Loin de vivre une routine bien huilée à la façon des travaux et des jours, la famille de Madeleine s’occupe essentiellement d’apaiser la faim qui tire le ventre. Économie de la débrouille et de la survie, on passe l’essentiel de son temps à grappiller, à glaner, à pêcher, ou chasser. Ce qu’on ne consomme pas soi-même, on le vend au marché. Madeleine se souvient de ces grenouilles piégées à la lanterne la nuit puis « déculottées » pour être enfilées sur des fils et vendues au marché le lendemain. Les gains sont menus, la vente souvent dérisoire, mais dans un contexte de pénurie quotidienne, la moindre ressource garantit la vie des membres de la famille et il ne reste guère de place pour les sentiments. Le père, pourtant apprécié, aimait beaucoup ses enfants, nous raconte Madeleine, mais « trouvait que ce n’était pas nécessaire de [les] nourrir ». Les petits sont souvent bien obligés de chanter dans les cours de ferme pour une patate chaude qu’on leur glisse au fond des poches… A Cheyres où la richesse des paysans se mesure à la hauteur du tas de fumier devant chez soi, on est chaussé de soques en bois et on ne mange pas forcément des oeufs, met luxueux qui donne l’occasion d’un souvenir vif à la narratrice :

Une fois, c’était pendant la guerre de 14, mon oncle était venu nous voir. Comme il était soldat, mon père avait tenu à bien le recevoir. On lui avait offert deux oeufs sur le plat. Nous étions là, tous les quatre enfants, à le regarder manger – avec de gros yeux. J’avais sept ans, mais je n’avais peut-être jamais vu des oeufs sur le plat, et bien sûr je n’en avais jamais mangé de ma vie. L’oncle Edmond l’a bien compris : il nous en a donné à chacun une bouchée, si bien qu’il ne lui restait plus rien dans son assiette.

Le dénuement de son enfance contraste si fortement avec l’obscénité de notre société d’abondance que nous peinons à croire que Madeleine n’a pas vécu au temps des serfs et des seigneurs du Moyen-Âge mais bien au XXe siècle.

A l’adolescence, un nouveau chapitre s’ouvre pour Madeleine Lamouille qui s’extrait définitivement de la grande misère. Elle trouve à s’embaucher avec sa soeur dans une filature de soie à Troyes, sorte de cloître industriel dans lequel les filles vivent une vie recluse encadrée par les religieuses qui veillent à leur honneur. Toutefois, on y mange à sa faim et on y dort dans une chambre à soi ; les religieuses tiennent aussi à faire bénéficier les jeunes filles d’une éducation de bonne famille : peinture, broderie et piano forment le socle d’enseignement fondamental. Elle se rappelle avec précision les nouveaux vêtements à leur arrivée qui remplacent les haillons de Cheyres « On était habillées toute la même chose ». La langue de Madeleine Lamouille est là dans cette syntaxe qui lui est propre et que Luc Weibel n’a pas modifiée. Respecter le récit, respecter les mots de celle qui ose parler, et qui ose condamner le sort fait aux pauvres qu’on exploite comme des esclaves modernes, comme des machines sans âme.

C’est quand elle évoque ses années de femme de chambre chez les B. à Valeyres puis chez les W. qu’elle condamne cette classe oisive et méprisante. La domesticité qui travaille dans les maisons bourgeoises au XXe siècle endure toutes les privations de liberté : interdiction de se promener dans le jardin, interdiction de sortir au village, interdiction d’utiliser un autre escalier que celui de service, interdiction de prendre des bains, de parler au jardinier, d’utiliser le même papier toilette que les maîtres, d’obtenir un congé pour aller enterrer un proche : tout est soumis à l’absolu bon vouloir des bourgeois. Aucune loi n’encadre le travail domestique ; le sujet se discute en 1902 au Conseil d’Etat pourtant ; les députés s’interrogent sur la nécessité d’un retour du dimanche chômé. On brandit l’exemple du petit artisan ou de l’épicier qui doit rester libre de travailler pour maintenir sa production artisanale, on s’offusque de légiférer en entrant par effraction dans les intérieurs bourgeois capiteux. Les employé.es de maison sont exclus des débats et pour cause, ce sont des femmes pour la plupart – on dénombre 140 000 personnes affectées à l’économie domestique en 1930 en Suisse dont 136 000 sont des femmes !

La journée semble ne jamais s’achever chez les B.

On travaillait beaucoup. Il y avait souvent des grands dîners. On était très fatigué le soir. Point de repos : une après-midi de congé par semaine, si on peut appeler ça une après-midi – c’était quatre heures à peine.

Traitées comme des « machines à travailler », les femmes de chambre s’usent le corps à force de tout frotter au sol ; Madeleine gardera des séquelles à vie de cette existence à genoux. A genoux mais pas à terre, car elle n’hésite pas à parler haut à ses maîtres quand elle estime que le salaire est trop bas ou que les horaires sont intenables alors que toute la maisonnée tremble à l’idée qu’on puisse réclamer quoi que ce soit. Madeleine est l’écho domestique du rapport de force qui se construit dans les années 30 et annonce les mouvements ouvriers qui contestent l’oppression des puissants, la corruption des gouvernements et leur complicité avec le fascisme derrière la figure de Léon Nicole à Genève.

Lucide, Madeleine Lamouille a bien conscience que les femmes de chambre ne sont pas des alter ego pour les maîtres et maîtresses qui les emploient ; inférieures en biens, elles le sont aussi en valeur à leurs yeux. Elle n’oublie pas les regards condescendants, le dégoût que leur proximité physique faisait naître chez ces bourgeois. A une époque où le dogme du travail est exalté au plus haut point, où l’État, l’Eglise et l’Instruction publique se donnent la main pour inculquer de force aux classes laborieuses qu’il faut travailler sans répit, on sent tout le courage et l’esprit critique qu’il faut à une femme de chambre pour remettre en question cet héritage, et la mainmise des classes dominantes sur les exploité.es. Paul Lafargue dans Le droit à la Paresse paru en 1883 a lui aussi l’intuition que la religion du travail a remplacé l’adoration des idoles et qu’on enrôle les ouvriers à défendre le travail même qui les appauvrit. Il rend responsable la bourgeoisie de cette tromperie que le travail libère et enrichit. Bourgeoisie qui en 1789 a supprimé les jours fériés et les fêtes saintes de l’ancien monde qui assurait au peuple un repos régulier afin de lever les freins d’un productivisme à tous crins.

A mesure que la machine se perfectionne et abat le travail de l’homme avec une rapidité et une précision sans cesse croissantes, l’ouvrier au lieu de prolonger son repos d’autant, redouble d’ardeur comme s’il voulait rivaliser avec la machine. Ô concurrence absurde et meurtrière ! […]

Parce que la classe ouvrière, avec sa bonne foi simpliste, s’est laissée endoctriner, […] la classe capitaliste s’est trouvée condamnée à la paresse et à la surconsommation.

Selon Lafargue, en délaissant ses habitudes laborieuses des siècles passées, le capitaliste soustrait au travail productif une masse énorme d’individus afin de satisfaire ses besoins et se procurer des aides. Les « esclaves modernes » comme il appelle les domestiques dépassent au 19e siècle en Angleterre l’ensemble des travailleurs des usines de textile, de charbon et de métal. L’explosion de la domesticité serait le signe du degré de développement de la société productiviste capitaliste. Son essai enjoint ces travailleurs et travailleuses à cesser les grèves pour exiger du travail mais au contraire à remettre en cause l’ordre même d’une société qui dévoue toute son énergie à la production. De même Madeleine Lamouille questionne ce gaspillage d’énergie, ces gestes inutiles, les rituels bourgeois qui n’ont d’autre but que de faire tenir le glacis de leur face sociale. En confiant à Luc Weibel son témoignage de femme du peuple, elle ouvre les armoires des familles genevoises et soulève les piles de linge sale d’une classe vampirisante et sans âme afin que derrière les photos de famille souriante de ces êtres en beaux costumes, confits de vanité et rigidifiés d’un aplomb indéfectibles, on voie poindre la fragilité de cette comédie humaine et d’une exploitation qui ne dit pas son nom.

Il y a des gens qui se souviennent de leur enfance comme si c’était très loin, comme si cela ne les concernait plus vraiment. Cette indifférence ne me viendra jamais. On a trop souffert. Et ce regard condescendant des gens qui nous croyaient inférieurs parce que nous étions pauvres, cela aussi, je ne l’oublie pas.

La mémoire comme rempart contre l’indifférence. La parole comme revanche.

Elle rêvait de tenir un ranch dans le Wyoming, mais sa phobie de l’avion l’a poussée à embrasser la carrière d’enseignante à Montreuil pour partager sa passion des grands espaces littéraires.