« Les monstres, ça n’existe pas. C’est notre société. C’est nous, nos amis, nos pères. C’est ça qu’on doit regarder. »

En novembre 2019, sur le plateau de Mediapart, Adèle Haenel mettait des mots sur une vérité qui, encore aujourd’hui, dérange. Les harceleurs, les abuseurs, les violeurs ne sont pas des êtres hors du commun dans leur cruauté, leur sadisme ou leur perversité. Ce ne sont que des hommes, façonnés par une société qui leur promet yeux fermés, impunité et complicité.

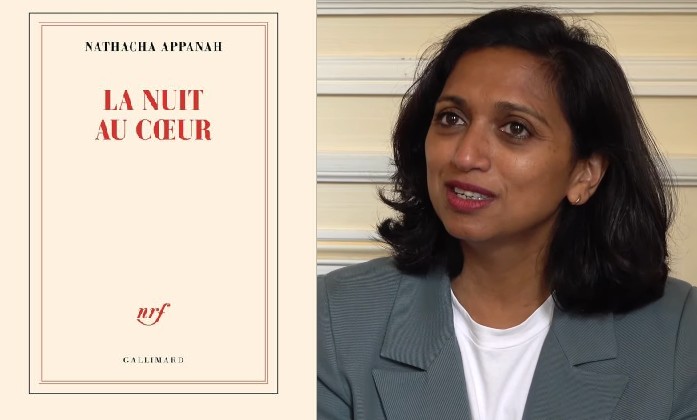

Avec La Nuit au cœur, la romancière mauricienne Nathacha Appanah ajoute ses mots à ceux d’Adèle Haenel, mais aussi de Vanessa Springora ou Judith Godrèche. Elle y raconte trois histoires, toutes vraies, de femmes ayant vécu l’horreur d’une relation d’emprise où la violence se faisait passer pour de l’amour. Deux en sont mortes, victimes de féminicides ; une a survécu et écrit ce roman. C’est l’autrice elle-même.

« Ils ne sont pas entièrement mauvais.

S’il existait une manière de les presser pour en extraire un jus, ce jus ne serait pas tout à fait imbuvable, non, parfois sous son amertume empoisonnée il y aurait un arrière-goût de douceur. S’il existait une manière de les passer entre deux rouleaux compresseurs pour qu’ils se transforment en feuilles plates, ces feuilles ne seraient pas totalement opaques et inquiétantes comme le fond des mers, non, elles auraient ici et là des transparences et des veines fines qui leur donneraient un semblant de vulnérabilité. S’il existait une manière de les broyer en fine poussière, cette poussière ne serait pas complètement toxique, non, certaines particules flotteraient dans les rais du soleil et à les regarder, on pourrait croire à un ballet innocent. »

La banalité du mâle

La Nuit au cœur s’ouvre sur ces mots et sur trois portraits d’hommes. L’un est maçon, l’autre chauffeur, le dernier journaliste et poète. « À les voir ainsi, on n’imagine pas. » Un voisin poli, un travailleur sérieux, un ami dévoué… Un mari tyrannique, un assassin. Et en creux, une question : est-ce qu’à voir leur femme, on imaginait ? La violence, la peur, la vigilance constante, l’épuisement, les abus, l’effacement ?

L’autrice mêle son histoire à celles de deux féminicides. Celui d’Emma, une femme renversée puis écrasée par son mari à Maurice (Emma était la cousine de Nathacha Appanah). Et celui de Chahinez Daoud, immolée par son mari en pleine rue de la banlieue de Bordeaux après qu’il lui avait tiré deux fois dans les jambes. L’écrivaine redonne à ses femmes une épaisseur, une substance, une vie et une identité autres que celle de « victime de féminicide ». Les mots viennent comme un baume, une caresse pleine de douceur pour apaiser la violence, sans jamais l’effacer ou même l’édulcorer. Certaines pages sont physiquement éprouvantes à lire. Les frissons, la nausée, les larmes montent. On lit l’emprise comme elle a rarement été écrite. L’horreur du quotidien, mais aussi et surtout les mécanismes systémiques qui l’entourent. Le parallèle entre les trois histoires et l’inévitable empathie que l’autrice ressent pour les deux femmes dont elle parle – et pour toutes les autres que l’on imagine, invisibilisées derrière les quatre murs de leur maison – met en lumière la terrible universalité de cette violence et tout ce qui lui permet de perdurer.

« Cette chose se passe en plein jour et il n’y a personne pour l’interrompre, personne pour crier, personne pour me sortir de là. »

Écrire l’indicible

La plume de Nathacha Appanah coule avec une force saisissante. Les événements qu’elle y raconte sont évidemment déchirants ; son style est aussi fluide que virtuose, entre le récit journalistique et l’autobiographie ; mais surtout, la manière dont l’autrice se regarde en train d’écrire, d’analyser ce que cela produit en elle d’écrire certains mots, est particulièrement remarquable.

Elle s’encourage dans son écriture, s’accompagne dans la description des moments les plus traumatiques et indicibles : « Il ne faut pas que j’abandonne ici, il me faut continuer avec une, deux, trois, vingt phrases sur la texture, la forme, la masse et le poids des choses. » Parfois même, elle avoue ne pas être à l’aise avec ce qu’elle couche sur le papier, avec ce que cela dit de son vécu : « […] et même aujourd’hui quand j’écris ces lignes je m’arrête, je voudrais les effacer, je refuse de ne pas être indemne […]. » Et surtout, l’écrivaine démasque les limites de la langue, des mots et de l’écriture d’une réalité qui ne devrait pas exister :

« Peut-être qu’après tout je voudrais écrire ce qui va suivre en trouvant un autre moyen que l’écriture, en l’éclaboussant sur cette page, en le balançant ici tel quel d’un coup d’un seul, et il éclaterait comme un fruit trop mûr une grenade et il dégoulinerait sur tout le livre et sur toutes les mains qui le tiennent et son encre sa couleur sa tache son odeur seraient indélébiles, inoubliables. »

La violence en nombres

Pour l’autrice, ce livre a été comme une quête1. De compréhension, certainement, d’une forme d’apaisement, et surtout de réhabilitation pour Chahinez et Emma, au-delà de leur statut de victimes, figé dans le temps, les articles de presse et la mémoire collective. Cette quête passe par des ponts constants entre les histoires, et par une obsession pour le chiffre trois. Trois femmes, trois hommes, trois histoires de violence. Mais aussi trois possibilités de réécrire les faits : tels qu’on pensait les comprendre, tels qu’ils ont réellement eu lieu, tels qu’ils auraient pu advenir si le monde avait été plus doux. Cette décomposition en trois temps ponctue l’ouvrage à plusieurs reprises et vient incarner un équilibre auquel se raccrocher, une respiration dans un récit lu presque en apnée.

Au milieu d’une rentrée littéraire foisonnante, La Nuit au cœur est incontestablement l’un des titres les plus marquants. Pas un mot n’est de trop, jamais l’autrice ne nous prend par la main, trop occupée qu’elle est à accompagner Emma et Chahinez hors de leur solitude. C’est à nous, lecteurices, de faire face, seul·es face aux mots de la page, à la noirceur de ce monde et aux voix puissantes et vibrantes qui s’élèvent pour y ramener un peu de lumière.

1 Source : https://www.youtube.com/watch?v=tllMODtqqDw&ab_channel=LaGrandeLibrairie-FranceT%C3%A9l%C3%A9visions

Viscéralement littéraire, éditrice de formation, libraire de profession, Manon passe une grande partie de son temps entourée de livres. Mona Chollet a changé sa vie, même si elle ne le sait pas. À ses côtés, Virginie Despentes, Simone de Beauvoir, Manon Garcia et tant d’autres forment le bouclier qui l’aide, pas à pas, à faire reculer le patriarcat.